別姓を“選択”し、「イーブン」な関係に 〈夫婦対談〉同姓強制の苦しみを越えて

大阪府に住む会社員の奥西由貴さん(35)は2016年に結婚し、夫である木村知玄さん(36)の姓になりました。しかし、改姓による苦しみから、21年にペーパー離婚をし、自身の生まれながらの姓を取り戻しました。

最後までためらった「夫の名字」への改姓

――お二人は2016年、夫・木村さんの姓で婚姻届を提出しました。まずはこの時、妻側が改姓することについて、どのような思いがあったのでしょうか。

奥西由貴さん(以下、奥西): 私は自分の名字にずっと愛着を持っていました。当時は社会人3年目で、「奥西」姓でキャリアを積みつつありました。結婚にあたって、夫婦のいずれかが改姓しなければならない法制度を頭では理解していましたが、いざ、自分事となると、「姓を変えないといけないのかな」と葛藤しました。

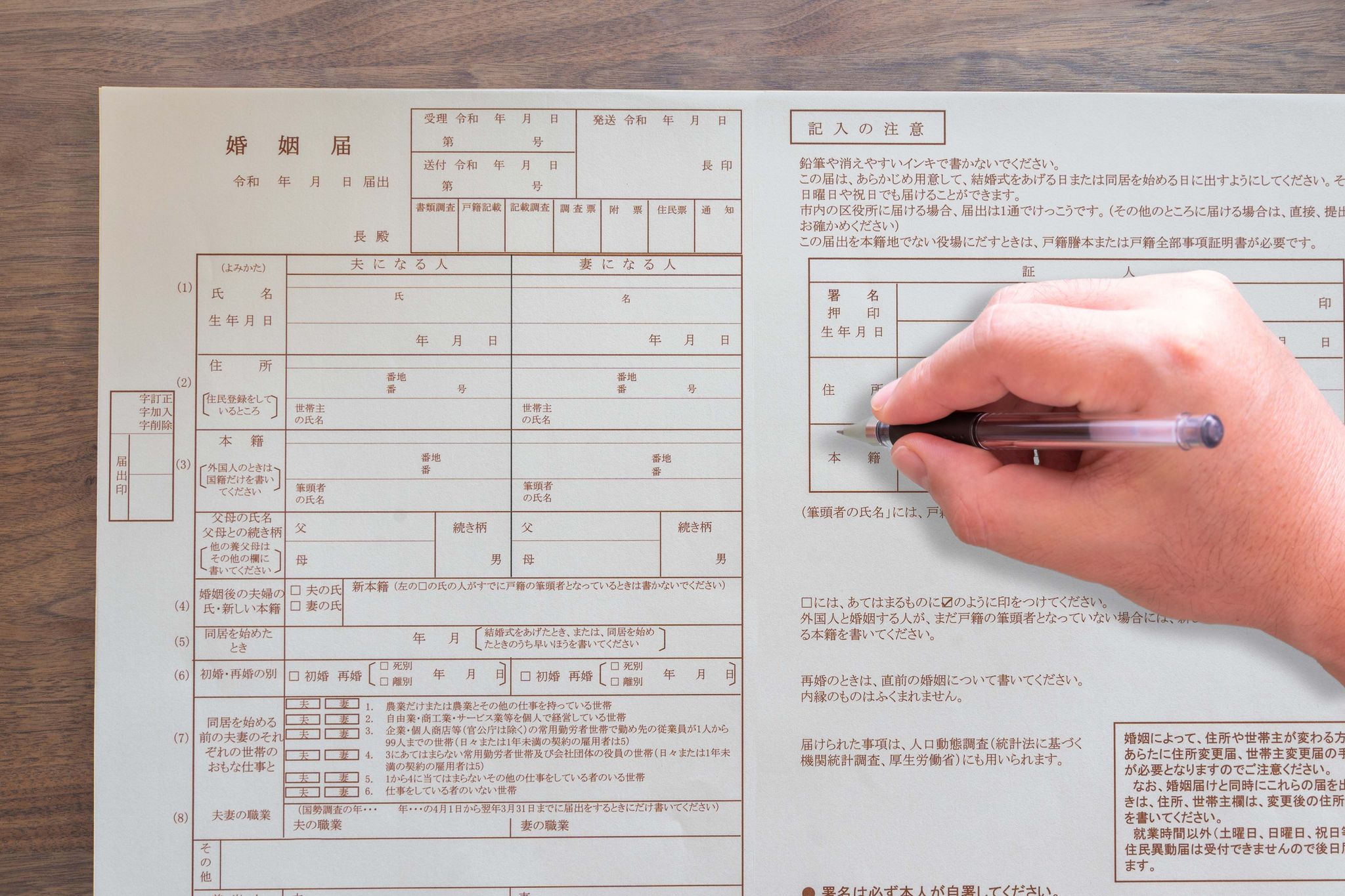

夫と話し合ってはみたものの、お互いに改姓したくないし、相手に望まない改姓を押し付けることもしたくない。どちらが先に折れるか、悪者になるのか。二人で逡巡(しゅんじゅん)し、思い悩みました。結局は、「選択的夫婦別姓が法的に実現したら、生まれ持った奥西姓に戻す」という前提のもと、私が改姓しました。いざ婚姻届を出すとなった時、届け出用紙に結婚後の夫婦の姓について「夫の氏」か「妻の氏」のいずれかを選ぶ欄があり、「夫」の方にチェックを付けるのか……と、最後まで躊躇したのを覚えています。

木村知玄さん(以下、木村): 私は大学院の博士課程を修了しており、研究論文の著者名は「木村」姓で記しています。もし自分が改姓をすれば、これまでのキャリアや業績が断絶してしまう懸念がありました。それに、自分のニックネームは名字をもじったものだったので、姓を変えれば、その名前がなくなってしまうのでは?とも思いました。

でも、「奥西」姓は「木村」よりも珍しいでしょうし、妻と話していて、名字への愛着は妻の方がより強いのではないかと感じました。ならば、彼女の思いを尊重して、自分が改姓するのもありかな、と思わないこともありませんでした。

とは言え、婚姻届の証人は、私の両親に署名をお願いしていました。彼らのような世代は「女性側が改姓するのが当たり前」という考えが根強く、私が妻の姓に変えるとは、とても説得できなさそうでした。結局はやすきに流れ、「法律婚をすること」を優先しました。

夫姓を名乗るたび「自身が刻まれている」感覚に

――奥西さんは、改姓後、気持ちの変化や、生活上で困ったことはありましたか?

奥西: 仕事上は旧姓を使い続けていましたが、税金や健康保険、銀行の口座名など、多くの名義を戸籍上の姓に変更しなければならない現実に直面しました。自分が「木村」と名乗るたびに、「奥西」という姓は結局のところ通称でしかなく、本名としては認められていないと認識させられ、毎回毎回、自分自身を刻まれている、傷つけられているような感覚がありました。

私は私のままでいたいのに、「どうして私だけが? いらん罰を与えないで」という思いでした。その後も、ニュースで選択的夫婦別姓の話題が取り上げられ、法制化がいまだに実現しないことを知っては、「姓を戻す見込みが立たない」と、つらい気持ちになることを繰り返していました。

結婚から数年後、アメリカに単身赴任しました。当時は、パスポートに旧姓を併記するのにも厳格な要件があり、手間をかけたとしても、結局は併記止まりと知り、その手続きを諦めました。他に、ビザ、社会保障番号、クレジットカード……いずれの名義も姓は「木村」でした。

救いだったのは、アメリカではあまり名字で呼ばれなかったこと。それに、自分の改姓を話題にすることもありませんでした。ただ、現地は捺印でなくサインをする文化。私は「Kimura」と書くのが嫌で、いつも「K」で済ませていました。

――木村さんは、当時の奥西さんの心境について、どのように捉えていましたか?

木村: 実は、結婚後しばらくは、妻が自分の姓を失ったことでどんな思いをしているのか、あまり認識していませんでした。結婚5周年を迎えるころ、ようやく彼女が苦しみを抱え、それが望まない改姓によるものだということが少しずつ理解できるようになりました。半年ぐらい話し合いを続け、2021年にペーパー離婚をすることにしたのです。

「妻に改姓を押し付けた」胸のつかえが取れた

――ペーパー離婚とは思い切った決断ですね。どのような出来事がきっかけになったのでしょうか?

奥西: 夫に離婚を切り出したのは私です。2020年頃から、夫婦別姓を実践するために事実婚を選択した人たちの体験を実際に聞くようになったのが始まりでした。「10年以上事実婚を続けています」「この間、ニコニコして離婚届を出してきました」といった声を聞き、「結婚=法律婚」という先入観から解放されたのと同時に、たとえ事実婚になっても、パートナーと生活を共にする上では結婚と何ら変わらないことに気付きました。

夫は当初、「書面だけとはいえ、離婚はちょっと……」という反応でした。が、徐々に理解を示し始め、私の運転免許の更新期限が来るタイミングで離婚届を出しました。実は、前回の更新は結婚の直前だったので、免許証の表面には「奥西」姓が残っていて、結婚後、裏面のみに「木村」姓を記載する手続きをしました。もし結婚したまま今回の更新を迎えると、あえて申請をして表面に旧姓を併記したとしても、戸籍名の後にカッコ書きでの記載となってしまいます。夫には、更新案内のハガキを見せながら粘り強く話をして、ペーパー上の離婚に納得してもらいました。

――離婚届を提出した時の気持ちはいかがでしたか?

奥西: すごくスッキリしました。実は、役所に一人で離婚届の用紙を取りに行った時、選択的夫婦別姓が実現したら、いずれ再婚の手続きも必要になると思い、婚姻届の用紙も一緒に申請したんです。窓口の人は驚いた顔をしていましたね。「婚姻届と、もう一つの書類です」と言って、なぜか離婚届の方だけは封筒から中身も見せずに、こっそりと渡されました(笑)。

木村: 妻のすがすがしい表情を見てうれしかったですし、それぞれ自分の名字を名乗れるようになって、お互いの立場が「対等になれた」と思いました。それまで妻に改姓を押し付けていたことに後ろめたさがあったので、胸のつかえが取れたような気がしました。

――離婚して戸籍名が変わることにより、名義変更の届け出が再び必要になります。

木村: 離婚届の提出は妻と二人で行きましたし、そのほかの名義変更手続きも足かけ二日にわたってスケジュールを組んで、一緒に役所や警察署、銀行を巡る「ツアー」をしました。銀行の窓口は午後3時に閉まってしまうし、役所はどこに行っても待ち時間が読めませんでした。手続きするボリュームとその手間は、軽視されるものではないことがよく分かりました。

奥西: ただ、夫も私も笑顔だったし、受付の人たちは「この人たち、結婚して名義変更をしに来ている」と思っていたかも(笑)。

木村: 加入していた保険会社からは、保険金の受取人が法律上の配偶者でなくなることについての確認を求められました。また、新たに保険契約をする時、会社によっては、保険金や給付金を自分で請求することができない時の「指定代理請求人」が事実婚のパートナーでは認められないケースもありました。

――事実婚になったことによるメリットやデメリットはありますか?

奥西: 普段の生活では驚くほど不具合がありません。身分証明も全て「奥西」で通るようになったし、改姓手続きを2度行う煩雑さよりも、自分の姓を名乗れるメリットの方が上回っています。

木村: 妻に無理をさせることがなくなり、心の負担が減ったと思います。それでもこの先、もし妻か私が入院や手術をすることになった時、病院に提出する同意書に事実婚のパートナーが署名する場合、家族として認められるのか、という心配は残っています。

奥西: 住民票では夫と同じ住所ですが、婚姻関係を証明する手立てがないため、事実婚としてのリスクは新たに生じたかもしれません。でも、法律婚の時は、改姓の苦しみを一人で受け止めていたのが、今は、事実婚での困難があっても、夫と二人で分かち合えていると実感できています。やはり、お互いが「イーブン」な関係になれたことが一番大きいと感じます。

実家の両親の受け止め方は様々

――これまでの経緯について、お二人のご両親をはじめ、周囲の人たちはどう受け止めていますか?

奥西: 法律婚をする時は、両親に「将来、夫婦別姓が実現したら、私は元の姓に戻したい。上の世代がふがいなくて別姓が制度化されていないから、仕方なく改姓するわ」と、しばしば愚痴をこぼしていました。父はペーパー離婚・事実婚ということが周囲からどう見られるのかと考え、心配はしていたようですが、その後、事実婚になったことも深掘りせず、良好な関係を保っています。母は、私たち夫婦が幸せでいることが一番大事だと言ってくれます。

職場には、ペーパー離婚をオープンに報告して、「『奥西』に戻りました! 夫と仲が悪くて別れたのではなくて、事実婚です」と、ハッピーな感じで伝えました。すると、既婚で子どものいる女性が「その手があったか! 自分も事実婚にすればよかった」とおっしゃって(笑)。同世代の女性たちも、「思い切ったね」と、好意的に受け止めているようです。

木村: 妻と私は勤務先が異なりますが、どちらの会社も、事実婚のカップルには、法律婚と同じように慶弔休暇や福利厚生が適用されるので、あらためて報告をしました。

私の母はペーパー離婚をしたと知っていますが、父には「あえて知らせなくてもいいかな」と思って……。父は、息子が離婚届を出したとは思っていないでしょうね。

――選択的夫婦別姓の実現にあたっては、夫婦の姓が異なる場合、子どもの姓をどのように決めるかも、論点の一つに挙げられます。父母がそれぞれの姓を名乗ることで、「家族の一体感が失われる」「子どもがかわいそう」といった意見も聞かれます。

奥西: 夫も私も、今は子どもを持つことを想定していませんが、仮に持ったとしても、子どもが父母どちらの姓を名乗るか、そして、きょうだいの姓は一緒にするか、別々か、私自身にこだわりはありません。子どもの姓は、住まいや親の仕事、子どもが通う幼稚園や保育園といったように、家族の属性の一つであり、選択肢の一つだと個人的に思っています。

仮に、夫婦同姓の強制を支持している人たちが口にするように、家族の一体感や子どもの幸せのために婚姻制度があるというのなら、なおさら、選択的夫婦別姓制度の実現を待って事実婚状態を継続しているカップルを含めて、今、現実に存在する多様な形の家族それぞれが、安心して社会生活が営めるように、法律の整備を進めてほしいです。

「妻はかくあるべし」の家父長制から脱却を

――選択的夫婦別姓は、約30年にわたって法制化の議論が進まず、国連の女性差別撤廃委員会は、夫婦同姓を定める民法改正について、日本政府に4回も勧告を出しています。旧姓の通称使用拡大にとどめる案も出されている中、制度化について、お二人からのメッセージをお願いします。

木村: 従来のやり方を踏襲し、何らかの懸念があるから「変えない」というのは、旧来の考えに縛られている実に日本的な状況だと感じます。結婚する女性のほとんどが改姓する現状についても、男性側からしたら「事なかれ」という意識なのでしょう。次世代が希望を持って結婚をポジティブに捉えるためにも、日和見でなく、夫婦別姓に賛成を明言する人がもっと増えることが、法制化への一歩だと思います。

国連で採択された2030年までに達成すべきとされるSDGs(持続可能な開発目標)は、「誰一人取り残さない」という理念のもと、「ジェンダー平等の実現」がテーマの一つです。95%は女性が改姓しているという現状を踏まえ、結婚する際に、夫婦がそれぞれの姓を「選択」できるようになれば、ジェンダー平等に一歩近づくことはもちろん、改姓を避けて、やむなく事実婚を選んでいるカップルを救う手立てにもなります。

奥西: 女性の改姓については、「嫁、妻はかくあるべし」という旧来からの家父長制の考えが色濃く残っていますし、「改姓しないなら、法律が定める婚姻制度からつまはじきにしますよ」といった「除外」「排除」の論理も強く働いているように思います。そういう社会は誰にとっても生きづらいし、家族を決まった「型」にはめるような考え方はやめてほしい。

自分の生まれながらの姓を「通称」というおまけみたいな位置付けにされていることも納得できません。選択的夫婦別姓が実現したからといって、みんながいきなりハッピーになるわけではないかもしれません。ですが、これすら法制化しなかったら、じわじわと先行きが暗くなって、気付いたら何も見えなくなるような感じがするし、何より息苦しい。未来を明るく照らすためにも、法案が早く成立することを望みます。

この投稿をInstagramで見る

-

第30回

「被害者も前を向いていけたら」 映画「ブルーイマジン」、監督の#Meto

「被害者も前を向いていけたら」 映画「ブルーイマジン」、監督の#Meto -

第31回

最新フェムケアはここまで来た!妊活用お出汁、膣美容液… 女性の体と心を豊

最新フェムケアはここまで来た!妊活用お出汁、膣美容液… 女性の体と心を豊 -

第32回

「選択的夫婦別姓」はビジネス界でも不可欠。経団連・大山みこさんに聞く提言

「選択的夫婦別姓」はビジネス界でも不可欠。経団連・大山みこさんに聞く提言 -

第33回

「夫婦同姓の強制は人権侵害」。私がペーパー離婚した理由

「夫婦同姓の強制は人権侵害」。私がペーパー離婚した理由 -

第34回

別姓を“選択”し、「イーブン」な関係に 〈夫婦対談〉同姓強制の苦しみを越

別姓を“選択”し、「イーブン」な関係に 〈夫婦対談〉同姓強制の苦しみを越