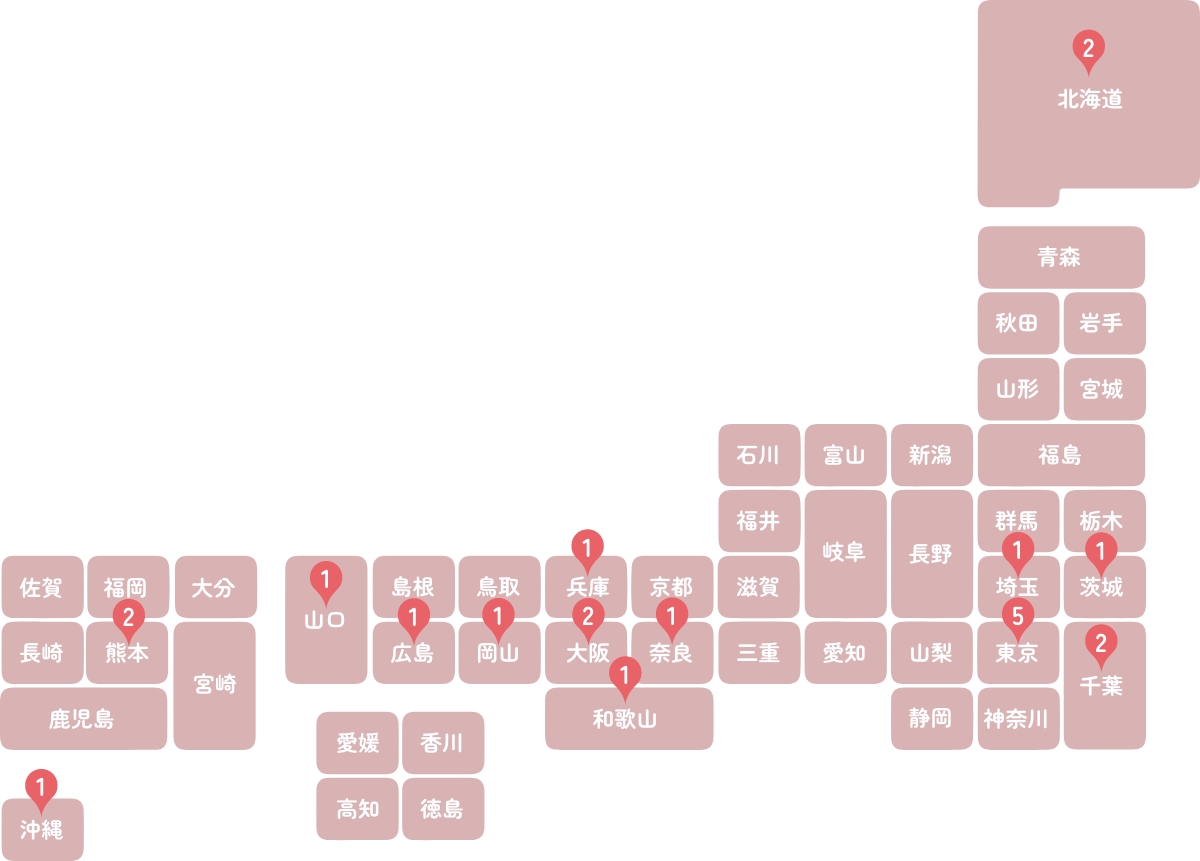

民間の特別養子縁組あっせん事業者

民間の特別養子縁組

あっせん事業者マップ

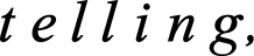

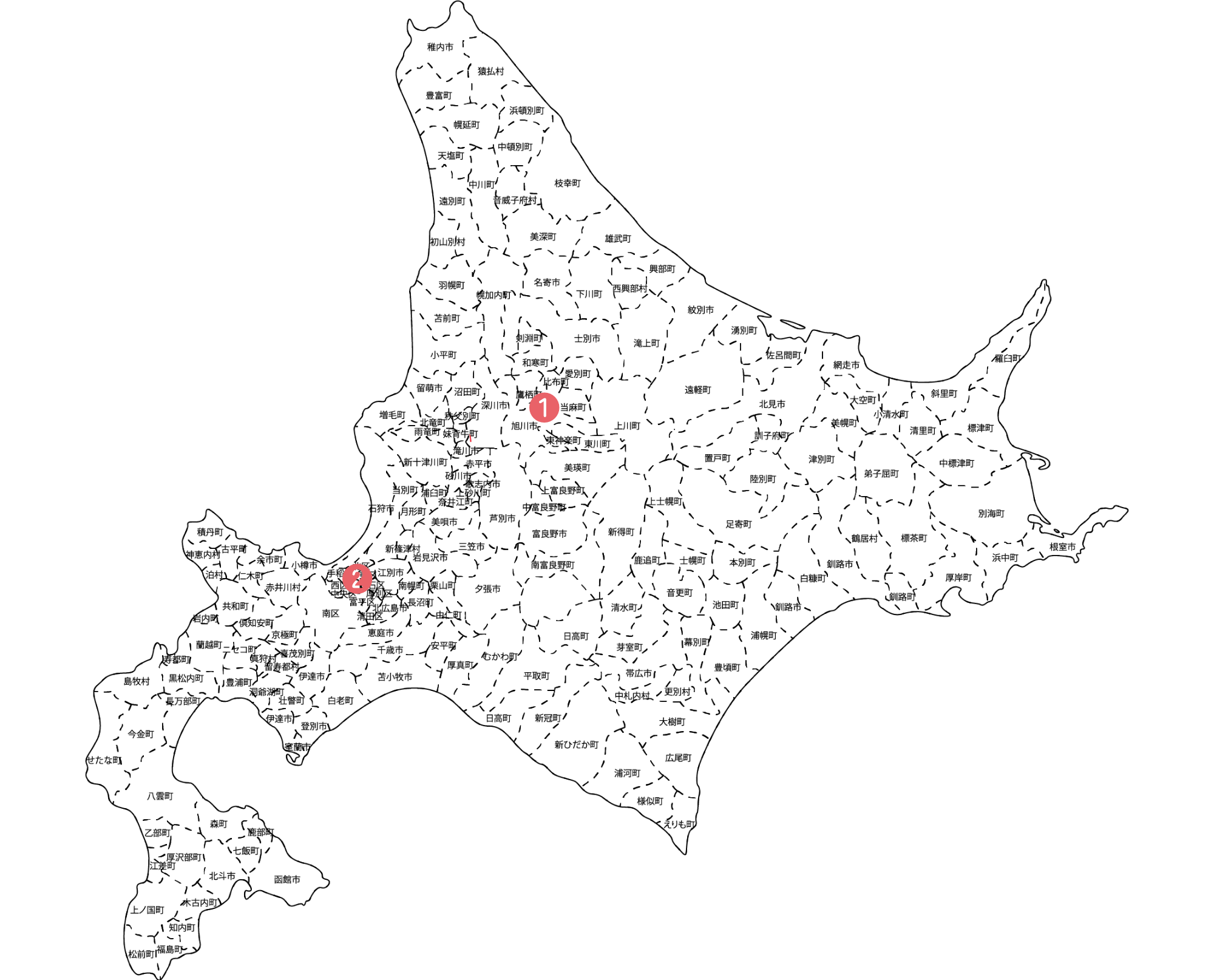

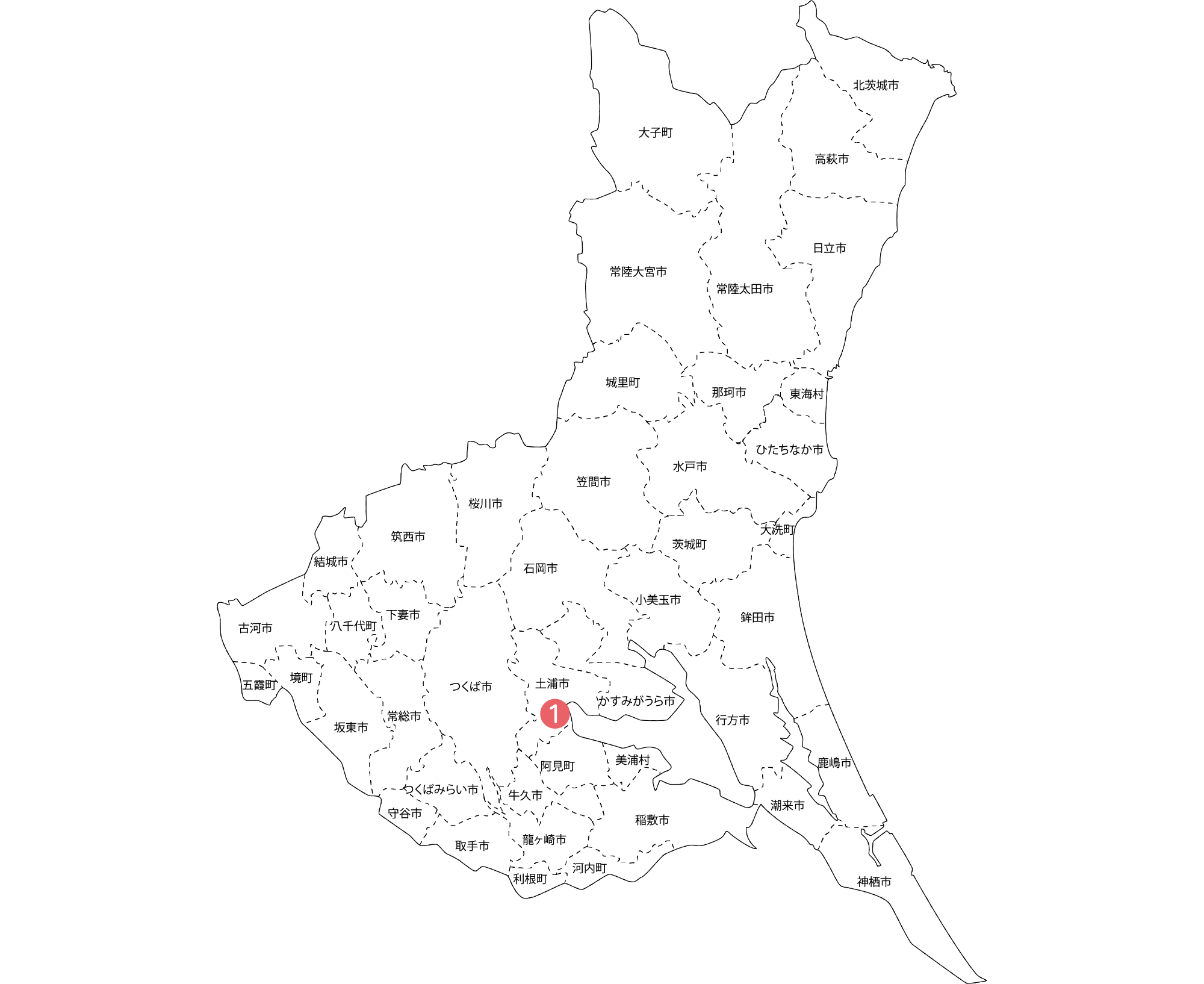

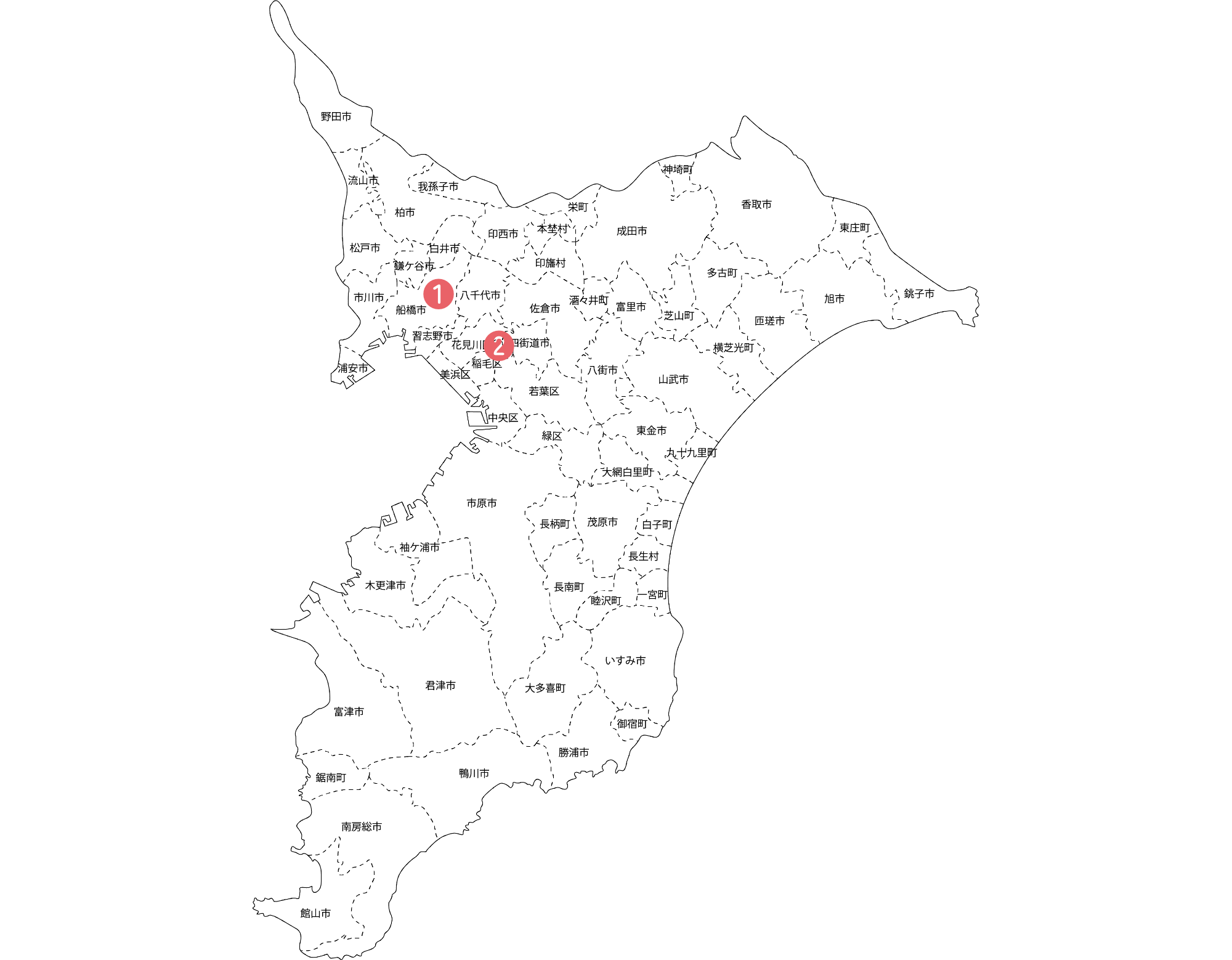

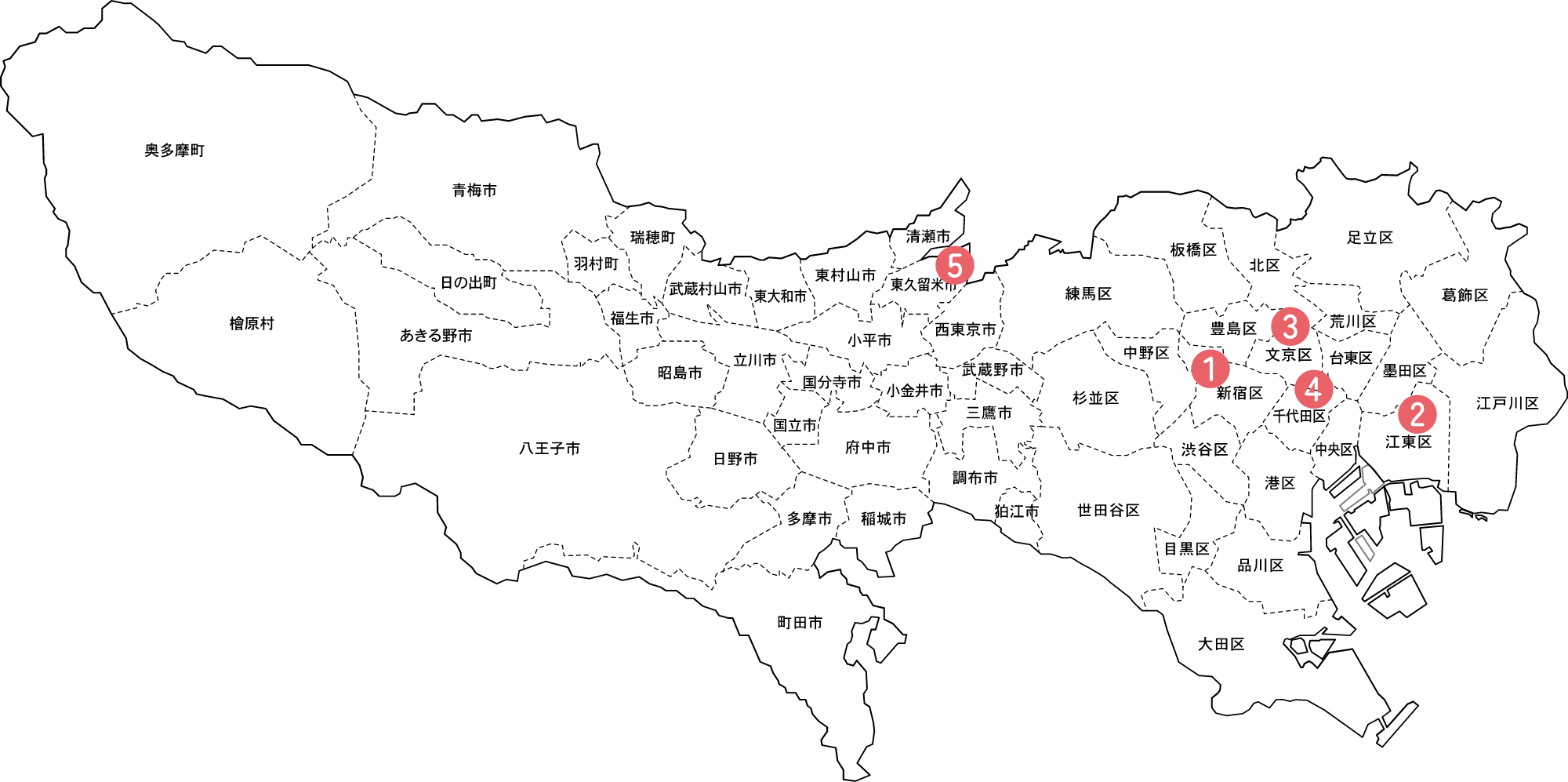

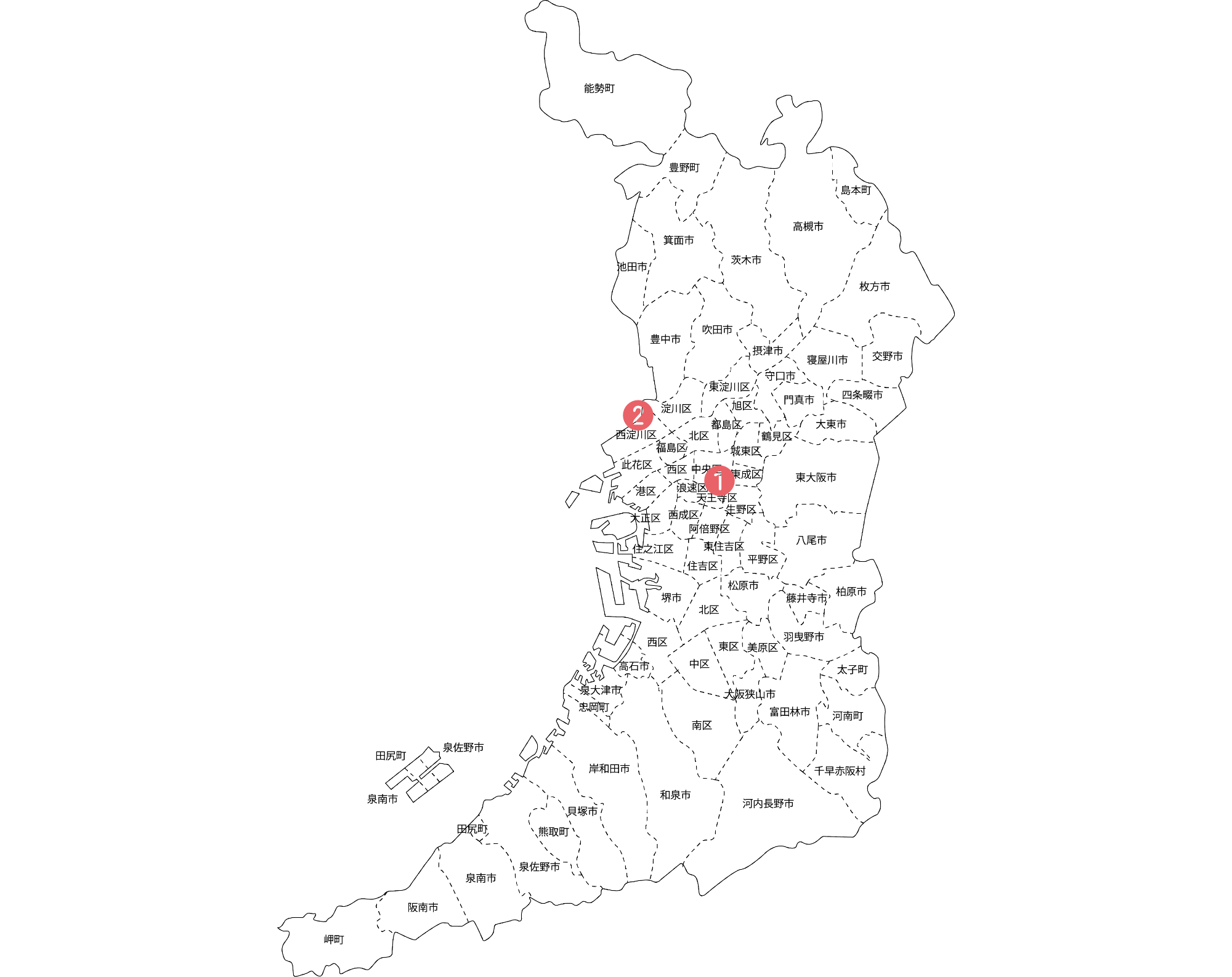

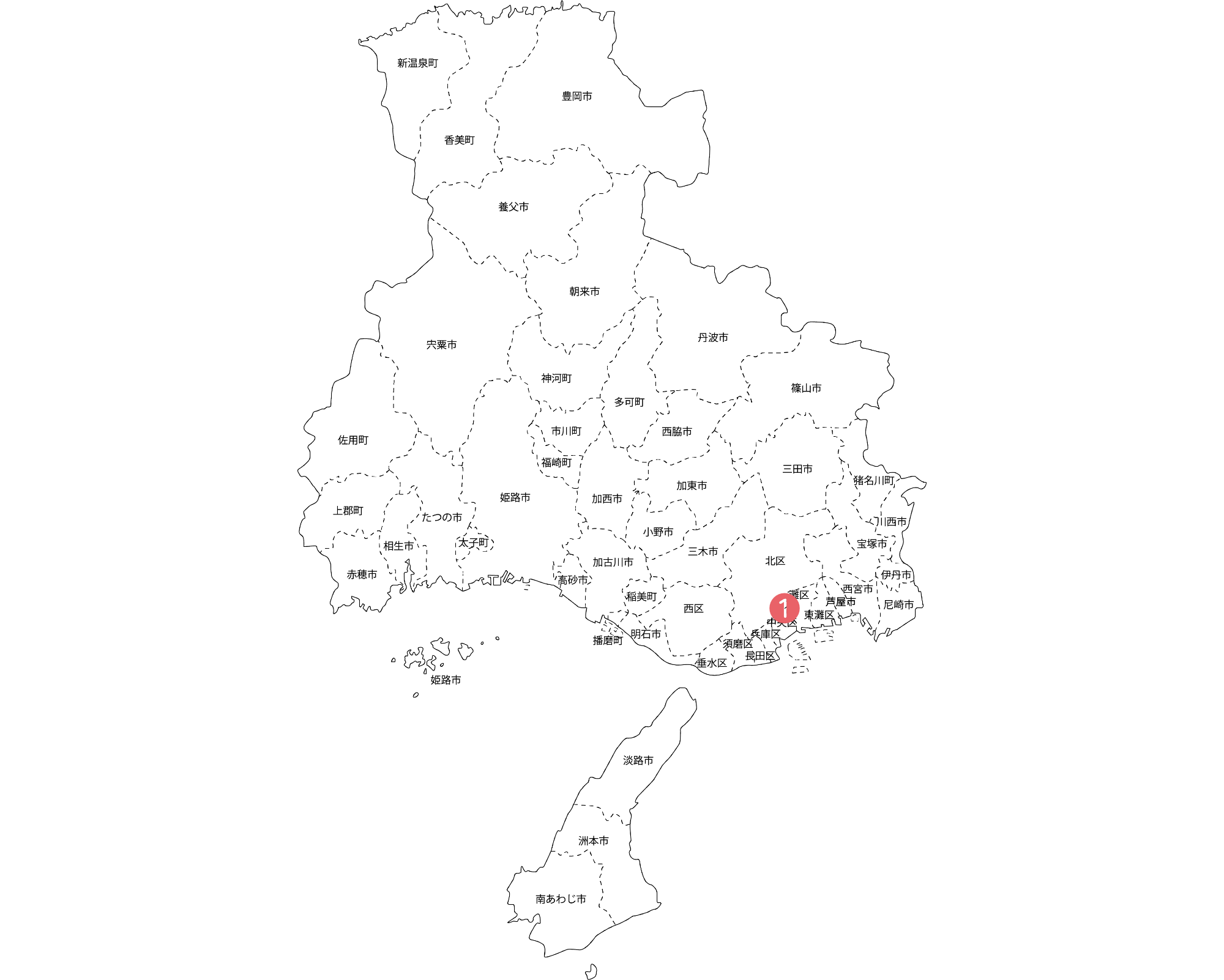

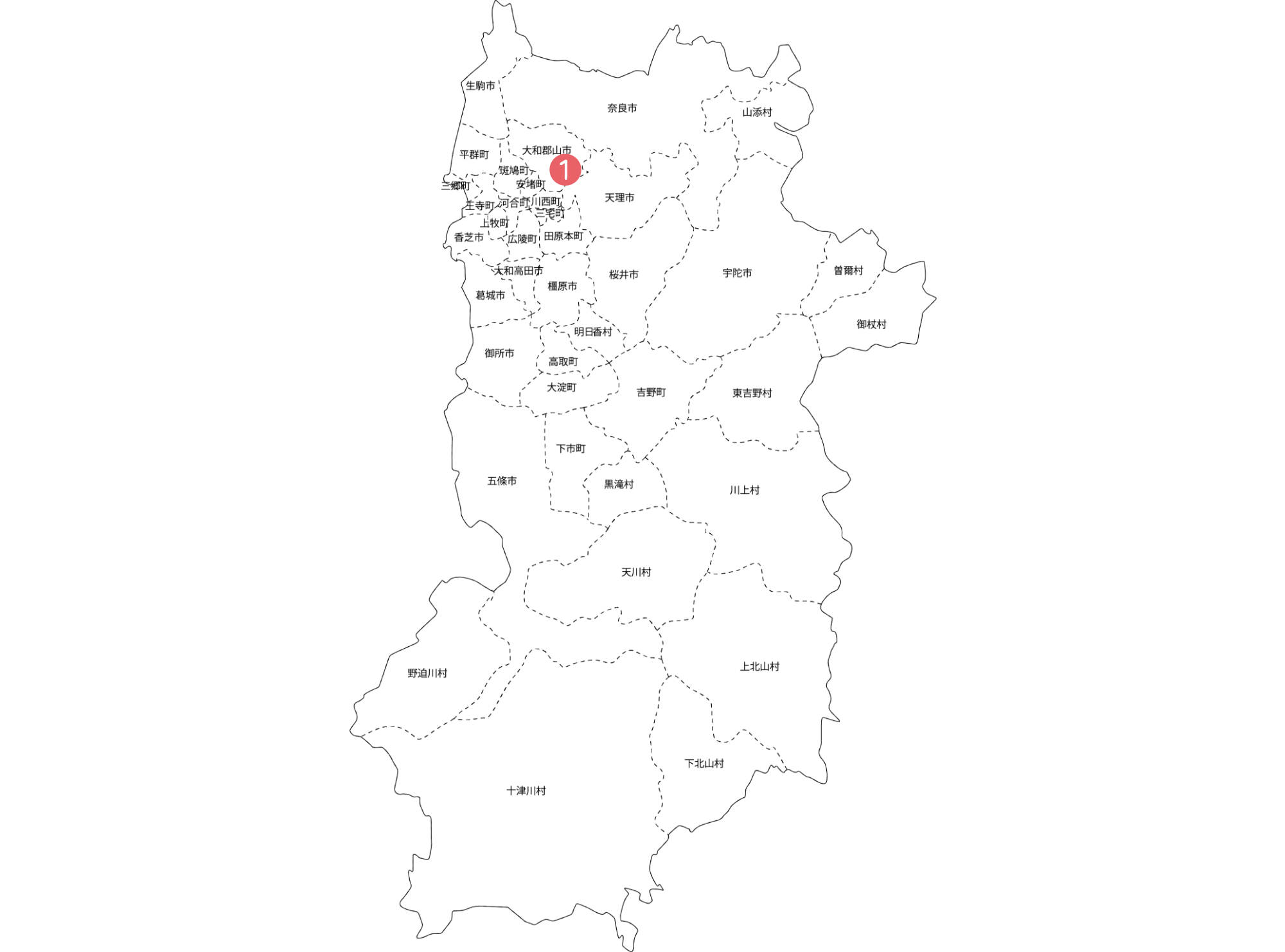

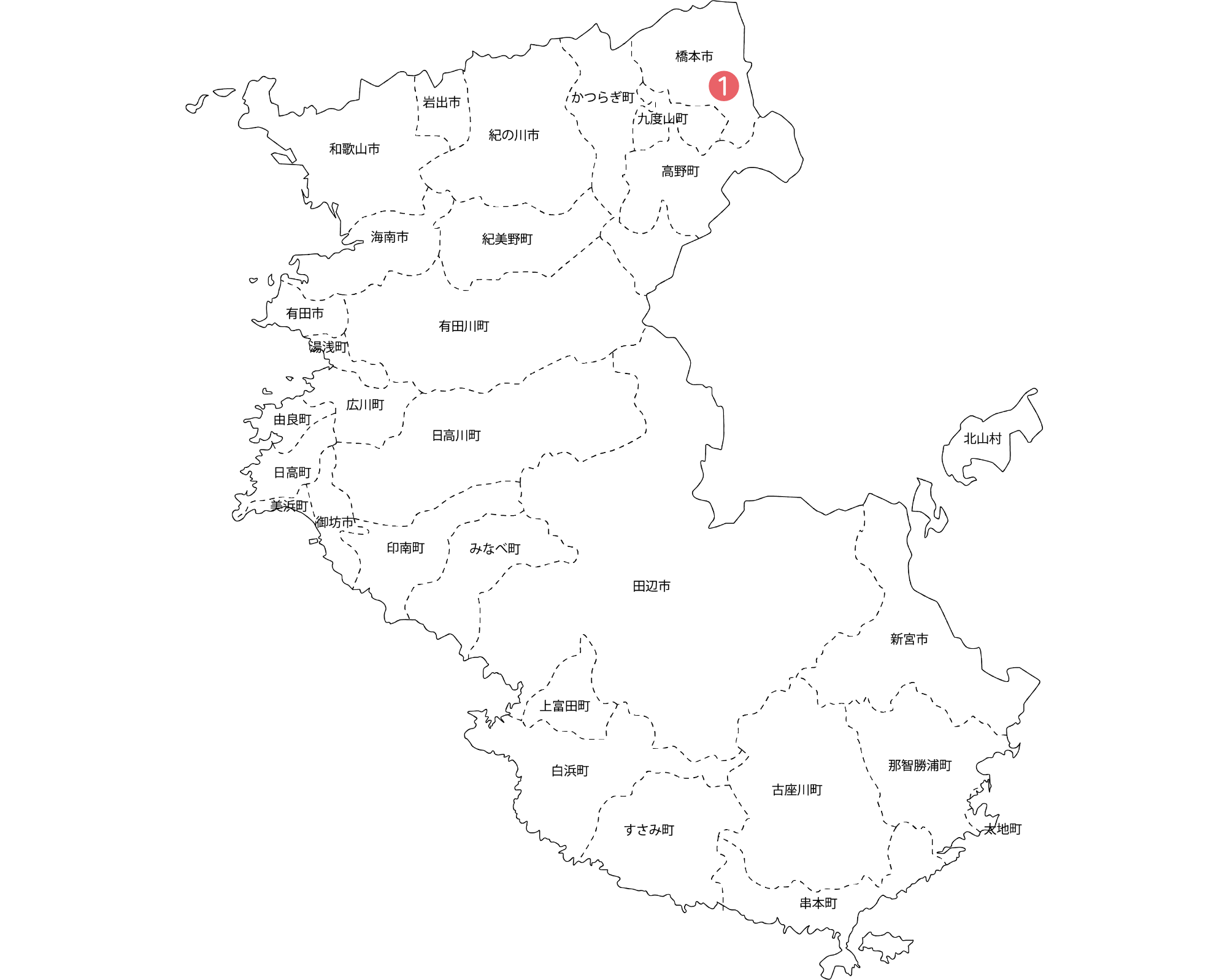

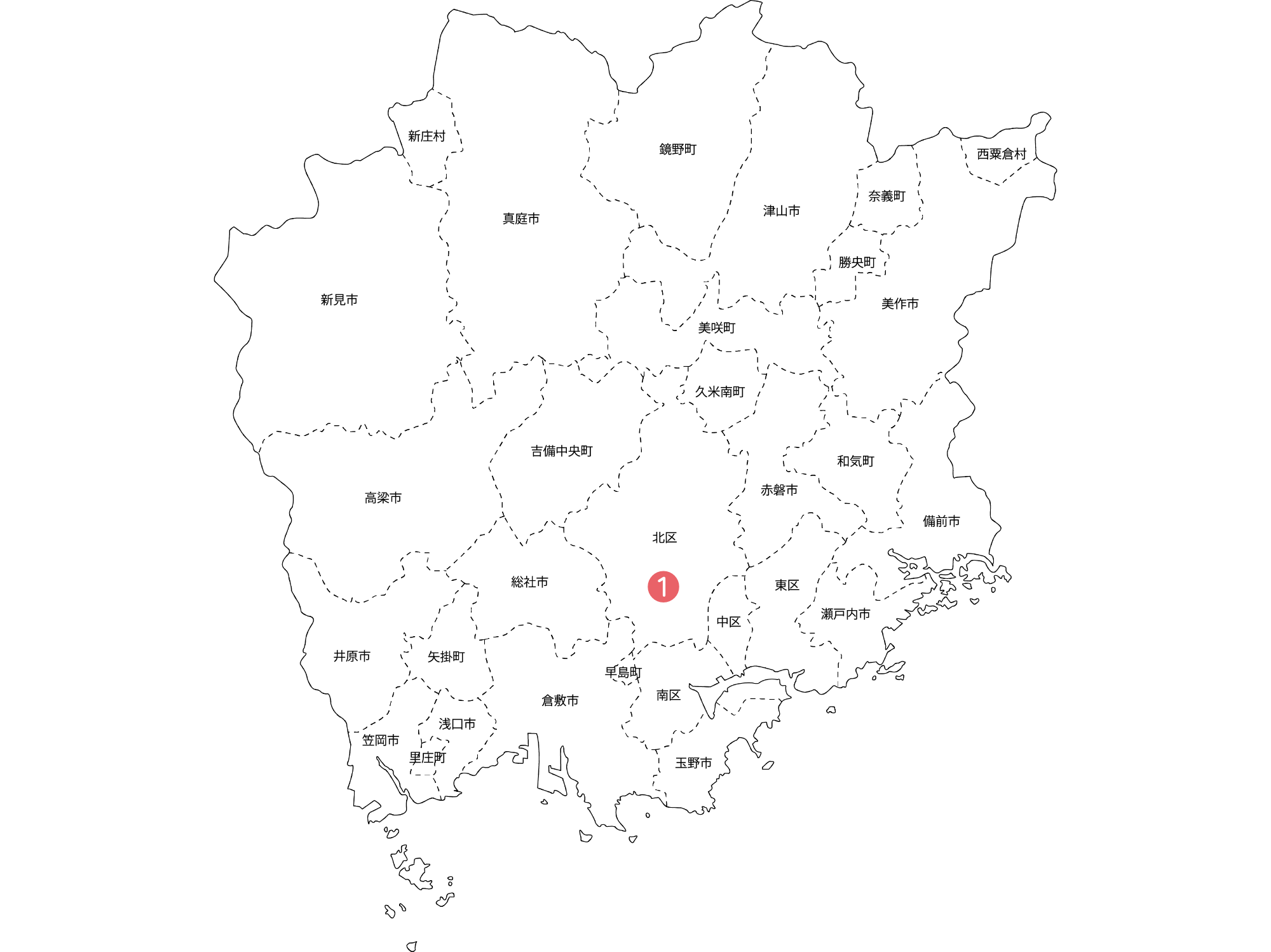

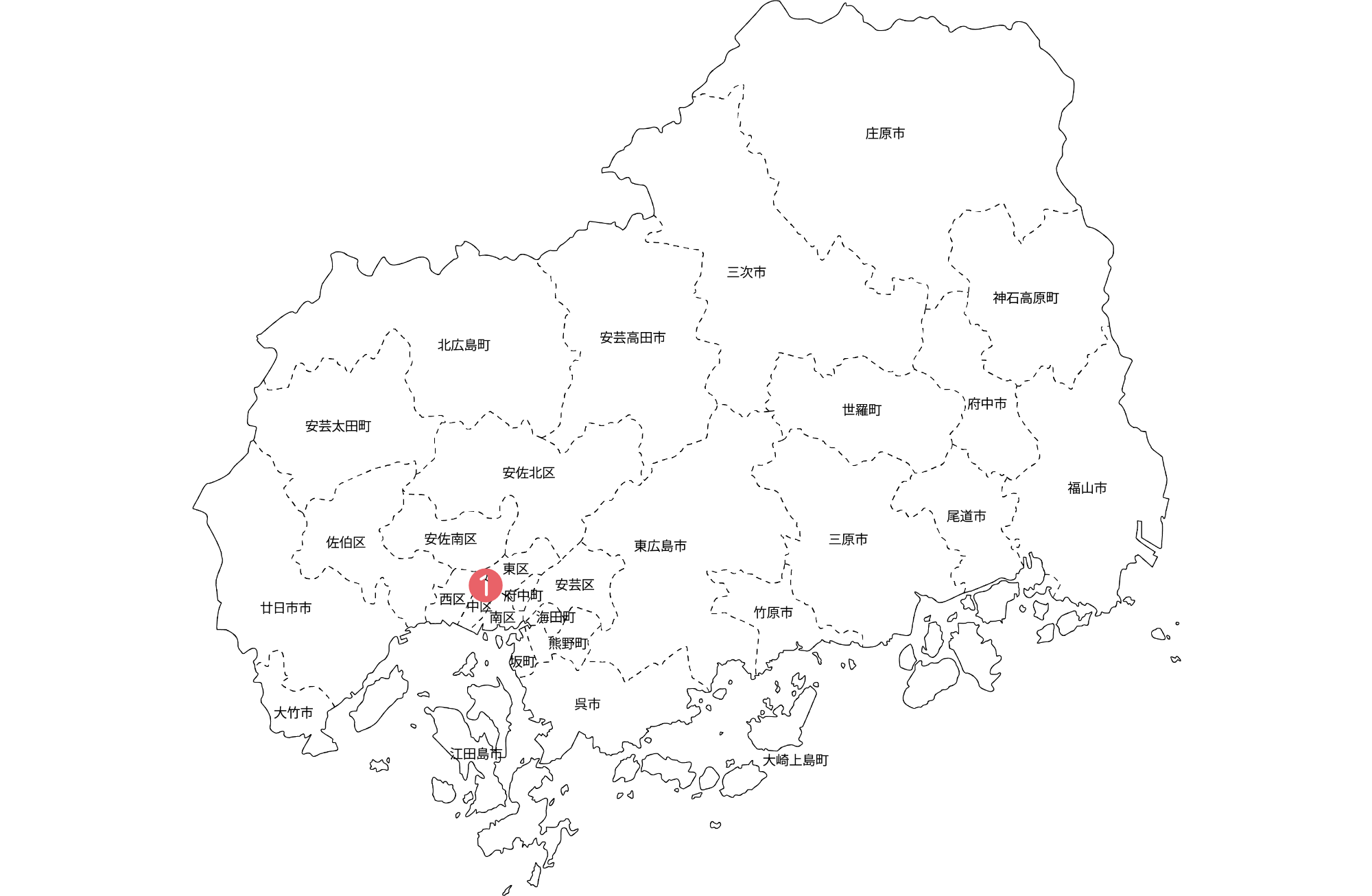

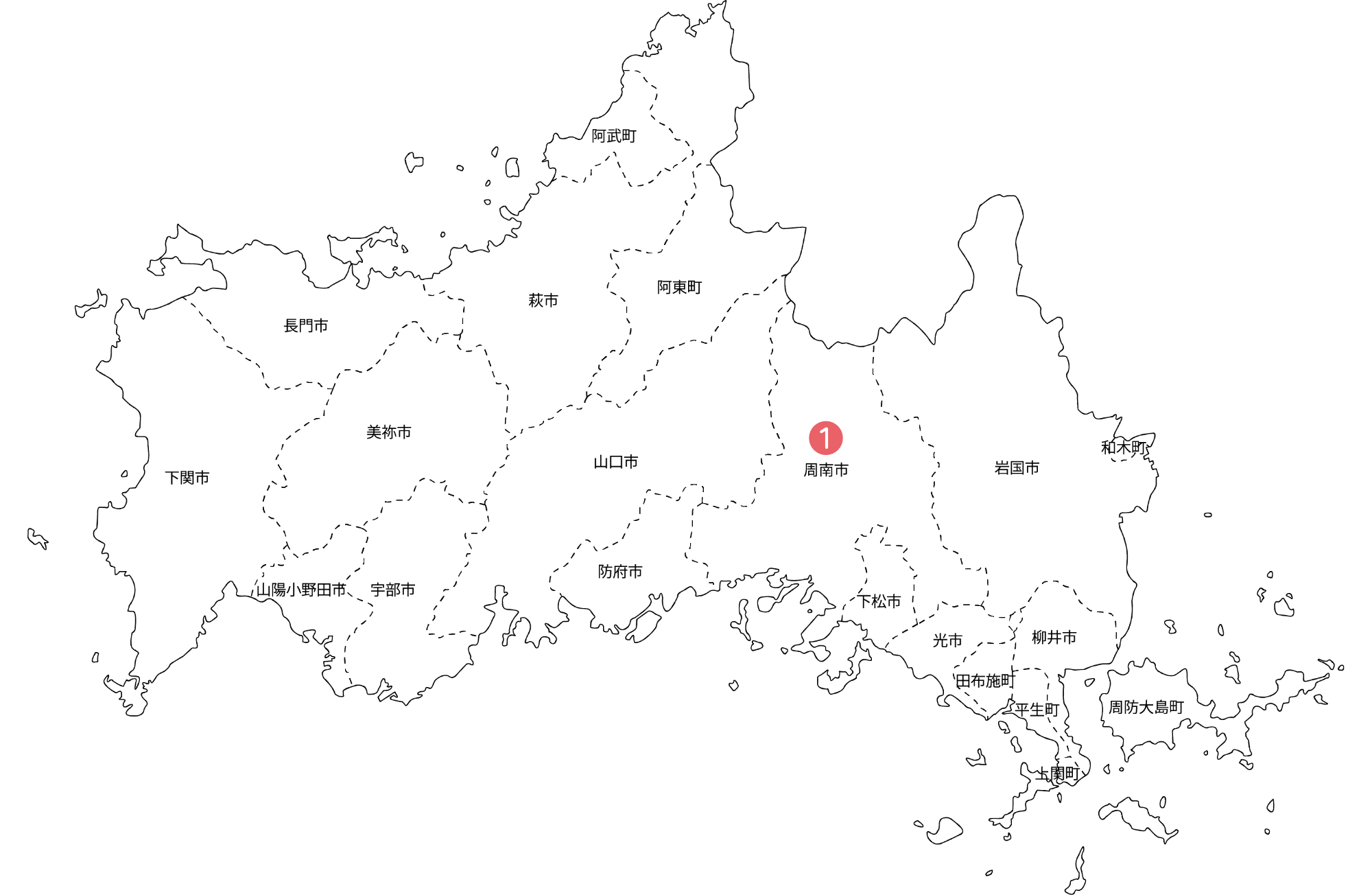

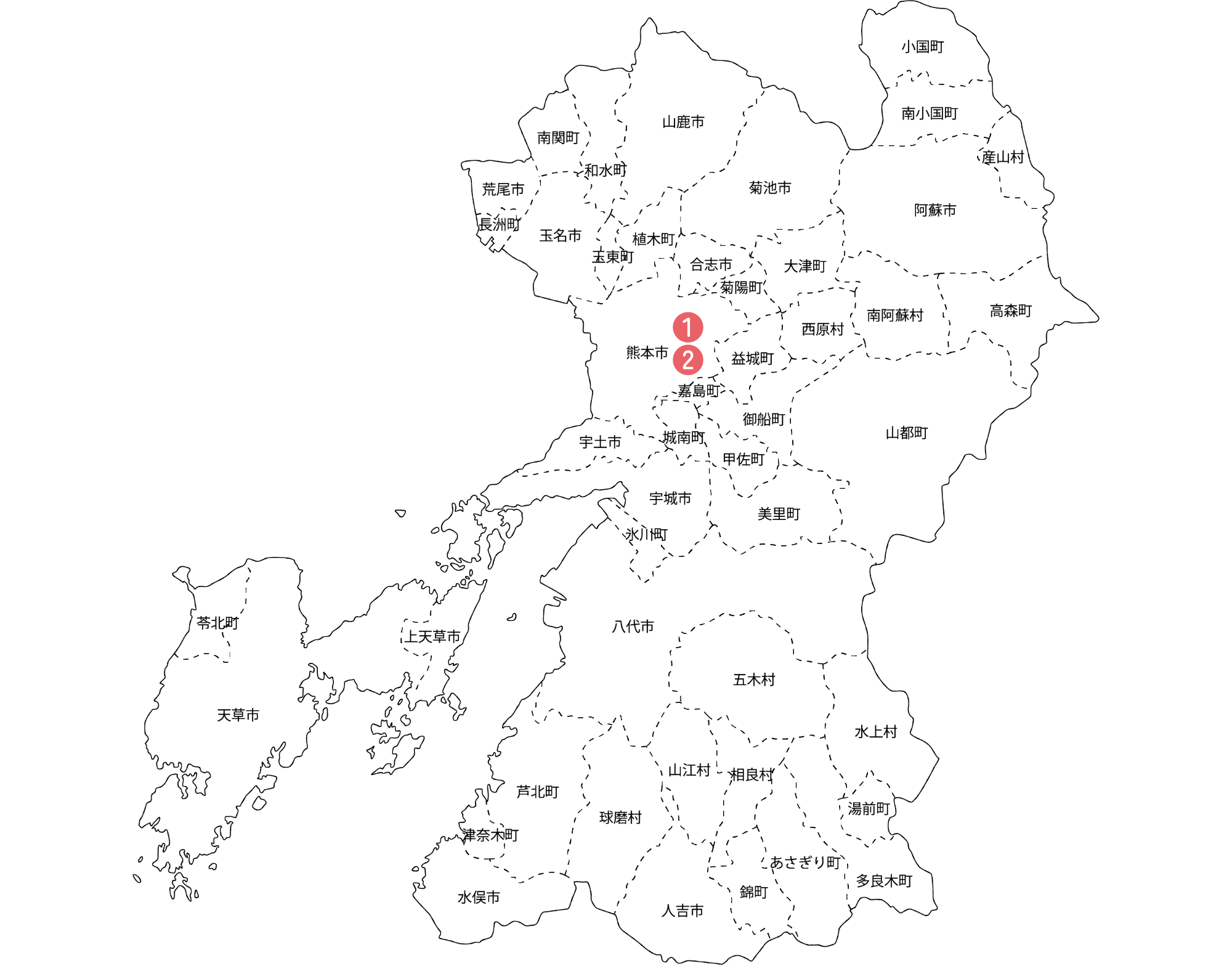

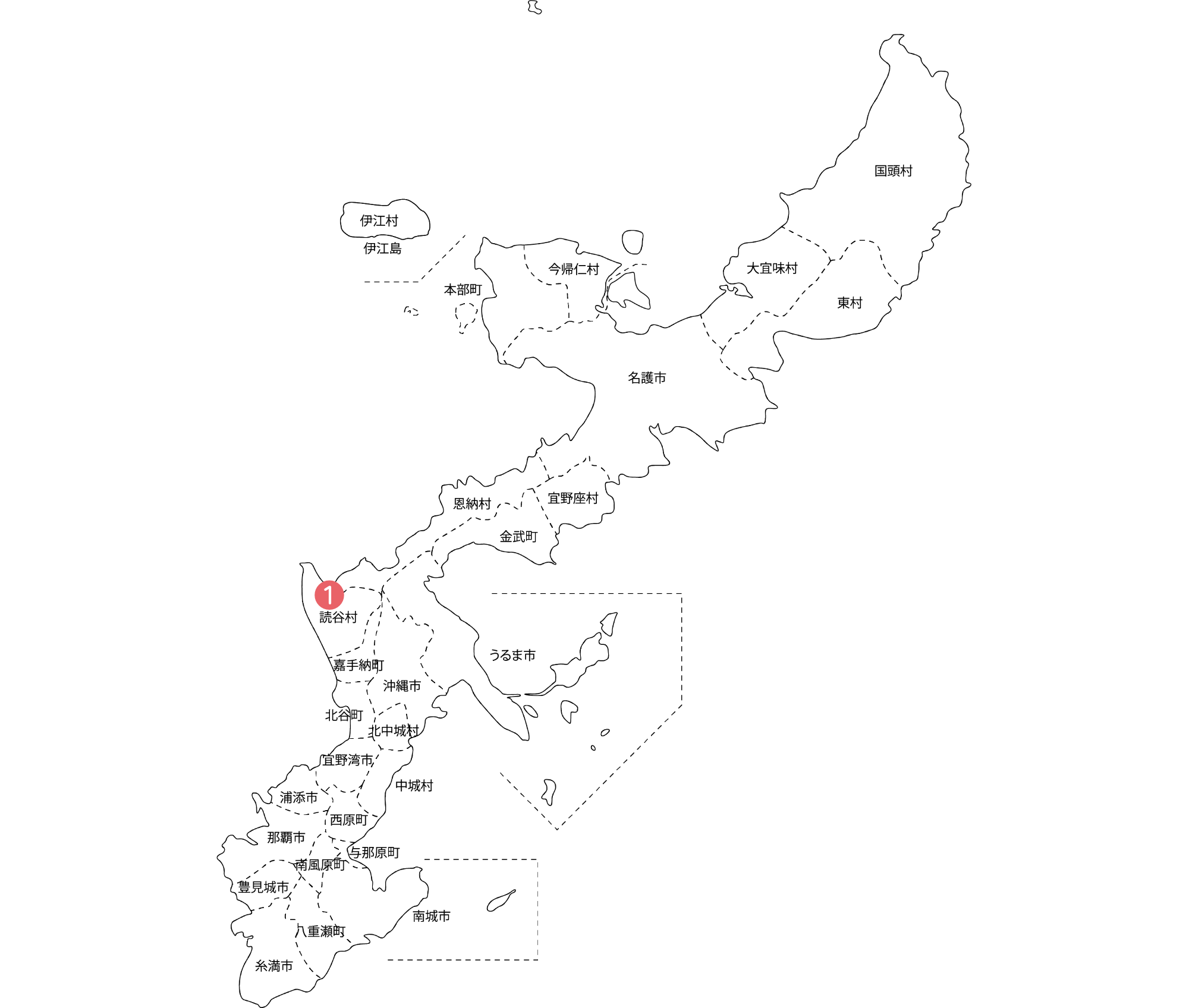

「養親になりたい」と思ったら、主に公的機関である児童相談所、あるいは、民間の養子縁組あっせん事業者に相談のうえ登録することで、仲介(あっせん)を受けることができます。民間あっせん事業者は、お住まいの地域によらず全国にある事業者から選ぶことができます。全国にある民間あっせん事業者を地図で紹介します。

あっせん事業者

あっせん事業者の一覧

民間の特別養子縁組あっせん事業者に聞きました!

「うちの団体はこんなところ」

特別養子縁組を検討し始めるとき、どこに相談したらよいか、迷ってしまうことがあるかもしれません。そこで、全国にある民間の特別養子縁組あっせん事業者の皆さんに、「うちの団体はこんなところ」をお答えいただくアンケートを実施しました。民間の特別養子縁組あっせん事業者それぞれの、価値観や思いを知ってみませんか。

※本アンケートは、2024年11月~2025年2月にかけて実施しました。

※民間の特別養子縁組あっせん事業者の皆さんからのご回答は、原文そのままで掲載しています。

- 【北海道】医療社団法人弘和会 森産科婦人科病院

-

Q1 団体名称

医療法人社団弘和会 森産科婦人科病院

Q2 所在地

北海道 旭川市

Q3 代表者名

あんしん母と子の産婦人科連絡協議会 鮫島浩二氏

Q4 設立年月日

あんしん母と子の産婦人科連絡協議会の設立は2013/9/8

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

虐待死は0歳0日が最も多いことから、妊娠期からの虐待防止に医療がかかわる。産まれてくる赤ちゃんが安全で健やかに、そして幸福に育まれるように医療と行政・福祉の連携で母と子の人生を守る支援を理念としている。

基本方針として、考慮すべきは子の幸せであり次に実母の心のケアを大切にする。虐待防止の支援から養子縁組を行うもので養子縁組が優先されるのではない。実母や養親、いずれからも謝礼や寄付金などを受け取らず、医療の一環として行う。原則として国内において縁組を行う。地元の児童相談所や関係機関との連携を密にし、医療と福祉をつなぐ役割を果たす。日本医師会・日本産婦人科医会・こども家庭庁の意向を重視する。Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

・協議会の理念と特別養子縁組に関する考え方を理解し同意された方

・結婚後3年以上経っている方

・心身ともに健康で、安定した職業がある方

・基本的に不妊治療に努力されてきた方

・日本国内に居住されているご夫婦でご夫婦ともお子さんの委託の時点で47歳以下の方

・基本的に実子のいらっしゃらない方

・ご夫婦ともに自治体から、里親と認定され登録されている方

・児童相談所、市町村、里親会との良好な関係を保ち、子どもを地域の中で養育してくださる方

協議会は、自らの責任において、養親になって頂くことが適当な方かどうかを確認する。協議会と養親は、児童と実母の命を守り、人生を応援するためのパートナーの関係であると考えている。Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

いいえ

(理由)

特別養子縁組を考え、説明会などに参加される時点は不妊治療を継続している方も多い。実際に実母が実子がおられる方へ委託を望まれないこと、実子と養子の出自の違いをどう理解しそれぞれにどう伝えて行くかなどの養親の研鑽が必要であること。また不妊治療時の心理的葛藤がその後の育児に影響する文献等もあることから、最終的に登録・待機時には不妊治療を終結していることが望ましいとしている。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,裁判所への同行,その他,(妊娠期、産褥期の居場所支援)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

ない

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

説明会,その他(教育入院や養親家族会等)

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

いいえ

(理由)

協議会加盟施設内では公表している施設あり、今後、掲載予定の施設あり。

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

養親希望者、各自治体の里親登録をされている方対象に、

①協議会の理念や運用について

②民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律を遵守すること

③あっせんに係る費用について

④実母の背景や相談支援について

⑤養親家族の体験談

などを説明会で伝え、ご理解いただいた方へ正式な申し込みをお願いしている。正式な申し込み後には、面接や家庭訪問等において特別養子縁組の手続きや地域の資源や関係機関とのやり取りなどを伝える。協議会の養親候補者として登録に至ってからは、児童福祉論、発達心理学、小児医学等の法律に沿った研修の他、児童の委託の教育入院時には養育技術の習得や養育演習・実習を行っている。Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

養育相談,養親同士の交流会,その他,(真実告知への支援)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

真実告知がなぜ児童にとって必要なのかを面接時から考える機会を得る。実際の養親からの真実告知の例などを交えて、乳幼児期から発達段階に応じて生活の中に告知を染みこませていくことを伝える。成長に合わせてさまざまな方法を取り入れた継続した告知を促し、それに対しての支援者のサポートが必要だと考える。地域の里親会などへの参加や年に数回行われる養親家族会への参加などが告知の機会になることや、参加している同士がつながり合うことも重要だと考えている。養子当事者が成長した中では特別養子縁組や実親や養親への思いが語られている。出自の問い合わせに対し対応できるよう出自の記録や保管についても各施設で整えている。

- 【茨城県】特定非営利活動法人 NPO Babyぽけっと

-

Q1 団体名称

特定非営利活動法人 NPO Babyぽけっと

Q2 所在地

茨城県 土浦市

Q3 代表者名

岡田 卓子

Q4 設立年月日

2010/6/13

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

当会はスタッフの殆どが特別養子縁組の当事者で構成されています。子どもを望んでも授かることができずに特別養子縁組でお子様を迎えた養親、出産したお子様を養子として託した経験を持ち、その後立ち直った実親、そして長く行政や公的な機関で養子縁組や児童福祉に関わった経験を持つ支援者等で構成されています。当事者だからこそ分かる哀しみ、苦しみ、葛藤、そして喜びを理解し、長く寄り添うことができます。実親さん、養親さん、そして養子となった子どもたちには生まれる前から産後まで当事者同士の交流を大切にしながら長く寄り添い支援しています。

Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

当会からの委託の9割以上が新生児もしくは乳児であるため、養親と養子の年齢差は45歳までが望ましい。心身共に健康であり、生活が安定していること。夫婦仲が良好であり、その基準のひとつとして婚姻歴が3年以上経過していること。2年程度ご夫婦のどちらかが仕事を休職もしくは退職して養育に専念できること。(裁判期間が約1年、その後発達の問題など成長の経過をしっかり見守って欲しいことや、実親さんが子育てに専念してくれる養親さんを希望することが多いため、2年程度は子育てに専念していただくことを推奨しています。)

Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

いいえ

(理由)

実子を授かる可能性がある方は実親さんが委託を拒否することが多いです。不妊治療中は養親さんたちの精神的や体調も不安定なことが多く、お子様を迎える環境づくりに専念していただきたい気持ちから、不妊治療を終了し、気持ちの整理が出来た方に登録していただくことができます。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,裁判所への同行,その他,(産後、養子縁組家族との交流支援)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

縁組成立後も、希望すれば定期的な交流機会がある

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

説明会,相談会,個別の面談等,その他(交流会)

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

はい

(理由)

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

≪参考HP≫

https://babypocket.net/adoptive-parent/reservation/(予備軍研修会)

https://babypocket.net/adoptive-parent/flow/(育児研修)Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

当会では就学前までに告知することを義務付けております。

毎年、真実告知シンポジウムを開催し、告知の方法やタイミングなどを学べる機会を設けております。

- 【埼玉県】医療法人きずな会 さめじまボンディングクリニック

-

Q1 団体名称

医療法人きずな会 さめじまボンディングクリニック

Q2 所在地

埼玉県 熊谷市

Q3 代表者名

鮫島浩ニ

Q4 設立年月日

埼玉県からの認可日は 2016/6/15

特別養子縁組の最初の取組を開始したのは1988年Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

第一に考慮すべきは子の幸せであり次に実母の心のケアを大切にする。虐待防止の視点から養子縁組を行うもので養子縁組が優先するものはない。実母が児を養育する機会を最大限に考慮すること。実母、養親から謝礼や寄付金を取らない。医療の一環として扱う。原則として国内養子縁組をする。医療と福祉をつなぐ役割を果たす。地元の児童相談所との連携を密にする。日本医師会、日本産婦人科医会、子ども家庭庁の意向を重視する。出自の記録は紙媒体とIT化、二本立てで保存していくこと。

Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

協議会の理念を理解し同意されたご夫婦で結婚後3年経過しているご夫妻でご夫婦が揃っていること。基本的に実子がいないこと。心身ともに健康であり、安定した収入があること。基本的に不妊治療に努力されてきた方で非喫煙者である。お子さんの委託の時点で47歳以下の方。血のつながりのない子どもを我が子として安定して養育出来ることが理由である。ご夫婦仲が良いこと。当院と良いパートナーになってくれるご夫婦であること。委託後も継続して当院と良い関係を保ち親子の会に積極的に参加するご夫婦であること。

Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

いいえ

(理由)

登録するということはいつ赤ちゃんが来てもいい状態で待機している状態をさす。そこで不妊治療を行っていると実子と養子間時に養育となったら手離す実母が不安になってしまう。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い・出生届の提出,裁判所への同行,その他

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

説明会,その他

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

いいえ

(理由)

今後、掲載予定である

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

①困難な実母の背景を知り受け入れる

②縁組の概要について、児童相談所で里親として研修を受けさらに里親認定を受けること

③社会的養護の子供を養育することを大切さを学ぶこと④真実告知について:その方法と実践について

⑤愛着形成について

⑥法的な手続きの方法についてQ14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,その他 告知についての支援

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

告知は親である両親がよく話し合い準備をしてそのタイミングをはかり最も良い時に肯定的に伝えることが大事である。一回だけでなく繰り返し生活の中で伝えて行くことが大切である。子どもの年齢に則した伝え方を工夫する必要がある。血のつながりがなくても育てている両親はずっと一緒に生きて行くことを伝え安心してもらうことが大事である。絵本を使ったり替え歌にして毎晩寝る前に子守歌のように歌いながら伝える方法もある。嘘を絶対つかないことが大事である。ポジティブな伝え方(顔の表情等)を工夫することが大事である。悲しい顔で伝えないことが肝心である。

- 【千葉県】特定非営利活動法人 ベビーブリッジ

-

アンケートへのご回答はありませんでした

- 【東京都】認定特定非営利活動法人 環の会

-

Q1 団体名称

認定特定非営利活動法人 環の会

Q2 所在地

東京都 新宿区

Q3 代表者名

星野寛美

Q4 設立年月日

1991/10/16

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

特別養子縁組を目的とした事業ではなく、妊娠・出産・子育てに悩む女性およびその家族に対する支援に軸足を置き、子どものために最善と判断できる選択肢を、相談者自身が選ぶことができるように、支援しています。

関係機関と、良好な関係を構築することにより、相談者が十分な情報を得られるようにしています。

縁組成立後も、産みの親、子ども、育て親個別の支援を行うと共に、育て親同士のネットワークづくり、子ども同士のネットワークづくりもサポートし、子どもが過ごしやすい環境整備を図っています。Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

<要件>

①子どものさまざまな事情を理解していただける。

②子どもを法律上、実の子どもとして迎えていただける。

③仲のよいご夫婦。

④婚姻期間が3年以上で、かつ同居していること。

⑤夫婦いずれも子育てに要する体力を十分に持っている。

⑥夫婦いずれかが子育てに専念できる。

⑦子どもを2人以上、迎えられることが望ましい。

⑧親子の年齢差は45歳以内が望ましい。

<それぞれの理由>

①子どもをしっかり受け止めていただくことが必要であるため。

②特別養子縁組の手続きを取っていただくため。

③④⑤⑥子どものための環境として必要。

⑦子どものために望ましい環境。

⑧東京都で取り組んでいる新生児委託事業に準じる。

Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

いいえ

(理由)

不妊治療により、子どもを産みたいと考えているご夫婦には、産みの親の方が、ご自身の子どもを託すことを希望しないため。また、育て親のご夫婦には、特別養子縁組により迎えた子どもの子育てに専念していただくことが望ましいと考えるため。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,裁判所への同行,

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

縁組成立後も、双方が了解した場合には、交流機会がある

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

個別の面談等

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

いいえ

(理由)

人身売買を疑われるリスクを孕んでいるため、サイトでは公表せず、説明会において、具体的かつ詳細に説明しています。

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」に基づき、3日間にわたる座学と3日間にわたる実習を行っています。

座学では、各種講義以外に、グループワークによる、夫婦間のコミュニケーション、それぞれの生育歴の振り返り、養子を巡る認知や意識の確認を行っています。

実習では、乳児院において各年齢の子どもへのケアを学んでいただく他、既に子どもを迎えている家庭を訪問し、実際の子育てのようすを体感していただいています。Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,その他,(特別養子縁組により新しい家庭に迎えられ、15歳以上になった「子ども」の方々との交流会 養親同士のネットワーク誌の発行やシンポジウムの企画・運営を通しての養親同士の交流)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

当会では、「真実告知」という、親から子どもへの、一方通行の情報の告知ではなく、日々、オープンに縁組について話し、また、育て親が子どもの気持ちを聴き取りながら、誠実に応じることが必要であると考え、「テリング」(tell+ing)と呼んでいます。

子どもを迎えた当日からテリングを始めています。産みの親は、子どもの幸せを願って自分たちに託したこと、自分たちは希望して迎えたことを、年齢に応じて、分かりやすい言葉で話すようにしています。

既に、400人以上の子どもが、テリングを受けながら育っていますので、説明会では、成人した「子ども」の方々からも、テリングを受けて育った経験を聴いていただくことができます。

- 【東京都】一般社団法人アクロスジャパン

-

Q1 団体名称

一般社団法人アクロスジャパン

Q2 所在地

東京都 江東区

Q3 代表者名

小川多鶴

Q4 設立年月日

2009/10/1

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

アクロスジャパンは司法・医療と強固な連携のもと、当事者皆さんの自己決定を大切にする相談支援事業を行います。弁護士・司法・行政書士との連携で法的に根拠ある支援構築を行い、縁組における家庭裁判所手続にも法定代理人である弁護士がいるため、安心して手続きをお任せできます。医療との連携では養子縁組制度を理解した産院やクリニックで、妊婦の方の分娩の受入れ、養親希望者に必要な養親クラスや育児実習指導などを実施しています。実践チームには産師・看護師が在籍し、子育てで必要となるスキルやノウハウを基にした実習、24時間体制で子育てや妊娠中の悩みが聞けるSNSホットラインも用いています。

Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

養子縁組でお子さんと出会うことは子育てのゴールではなく「子育て20年プロジェクト」のスタートです。子どもが安心して成人を迎え自立できる養育が可能なよう健康面や収入面の要件、居住する家屋の広さも大切ですが、ご夫婦それぞれが持つ家族の形やライフスタイルの在り方は、お子さんと出会う際の「マッチング」に非常に大切なキーポイントとなります。ご自分らしく前向きに、ご自分たちの理想や夢を子どもに押し付けるのではなく、柔軟に物事をとらえることができ、他者理解ができ、時代の変化に沿って子どもを尊重でき変容を楽しめるご夫婦との出会いをお待ちしています。

Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

その他

(理由)

不妊治療中の方でも治療以外の選択肢があることを知っておくことは、家族の在り方、ライフプランへの選択肢を広げることが可能になります。養子縁組制度の利用には、親となることで子どもが自立できるまで育てあげる責任が生じることから、養親の年齢、収入などをはじめ、養親希望者が望んだ時にすぐ子どもと出会える制度でもないため、あらかじめ制度を知り、不妊治療の終活時期、養子縁組制度の利用のタイミングを自身で模索し、知っておくことはご自身の権利です。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,裁判所への同行,その他,(妊娠期、分娩後の健康相談、その他の社会資源利用の相談など)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

ない

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

説明会,相談会,個別の面談等,その他(必要に応じて)

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

はい

(理由)

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

特別養子縁組の基礎的な実際に関しては、国が定めた8講義が必須となっているため、社会福祉や児童精神科医の監修で作成された研修ビデオを用いオンデマンド方式で行った後、医療との提携により、産院などのクリニックにて助産師や小児科医などの指導にて実践クラスを受講していただきます。特別養子縁組制度は委託後に養親が家庭裁判所へ特別養子縁組の審判申し立てをする必要がありますが、こちらも弊会は弁護士が法定代理人となってすべて行うため、弁護士による「リーガルコンサルテーション」の実習も実施しています。

Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,その他,(必要に応じ)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

「出自」とは「養子で迎えられたこと」だけではありません。皆さんの「出自」を思い返す時、多くの思い出があり、一部の出来事ではないはずです。出自を知る権利はすべての人にあり、子どもの出自を知る権利は子どもにあります。子どもが知りたがることに対して嘘をつかず、丁寧にわかるよう何度でも子どもの年齢や成長に合わせ伝えてあげてください。わからないことも「わからないけど、いつか一緒に探しに行こう」と伝えることでお子さんも安心するはずです。家族の形はマニュアルではなくそれぞれに違います。養子というキーワードにとらわれすぎず、子どもに伝えることが「親が言いたいこと」になっていないか心がけることも重要なキーです。

- 【東京都】社会福祉法人 日本国際社会事業団

-

Q1 団体名称

社会福祉法人 日本国際社会事業団

Q2 所在地

東京都 文京区

Q3 代表者名

理事長 永坂 哲

Q4 設立年月日

1959/09/30

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

子どもは温かい家庭で愛情を受けながら成長することが大切であると考え、一人でも多くの子どもが家庭の中で育つことができるよう、養子縁組の支援に取り組んでいます。

「子どもの権利条約」および「国際養子縁組に関する子の保護及び国際協力に関する条約」の理念に基づき、子どもの最善の利益を最優先に支援を提供します。

児童福祉、母子保健、精神保健、医療、教育に係る関係機関や(外国籍の場合には)在日外国公館と連携し、エスニックコミュニティやISS支部などの資源を活用しながら、包括的な支援を提供します。

養子の「出自を知る権利」を尊重し、その権利を守るために、養子縁組後に養子や家族から寄せられるルーツ探しに関する相談にも応じます。Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

・夫妻の場合は、結婚して3年以上が経過していること:家族として、安定して暮らしていることを確認するためです。

・経済的に安定していること:子育てには経済的な負担が伴うためです。

・不妊治療中でないこと:養子縁組で子どもを迎えることを第一選択肢としてほしいためです。

・希望する子どもと養親の年齢差が申請者共に概ね45歳以内であること:養親子の年齢差が大きいと、将来的に養親と養子の双方にさまざまな負担が生じ得るためです。

・実子がいる場合は、末子の年齢が1歳以上であること:新しい家族のダイナミクスが形成されるまでには、一定期間を要するためです。

・養子がいる場合は、養子縁組の手続きが終了していること

・申請の時点から3年以上は日本国内に滞在できること(外国籍の場合)Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

いいえ

(理由)

養子縁組で子どもを迎えることを、単なる代替手段ではなく、第一の選択肢として考えてほしいためです。 また、不妊、流産、死産などによる妊孕性の喪失に伴うグリーフケアを経ずに養子縁組を選択すると、「実子の代わり」として養子を迎えることになりかねません。その結果、養親となる方も養子となる子どもも深く傷つき、苦しむことにつながる恐れがあります。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

妊娠期の寄り添い、出生届の提出、行政機関(市役所、福祉事務所、児童相談所等)への同行支援

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

縁組成立後も、希望すれば定期的な交流機会をもつことができます。

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

ない

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

はい

(理由)

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

委託する子どもは要保護児童(児童相談所によって一時保護、里親委託、乳児院入所中)であることが多いため、児童相談所の機能や役割、要保護児童が生じる社会背景を理解してもらえるよう、統計や資料を用いた講義の他に、グループディスカッションを用いて養親希望者の理解度を測ったり、自己覚知を促したり、養子縁組を経験した養親から体験談を聞いて、質疑応答の時間をもつなど、能動的に参加できるように工夫をしています。乳児院や放課後デイサービスの施設等を活用した養育実習では、担当職員の指導の下、子どもとのさまざまな関わりを通して、手技だけでなく、コミュニケーションの図り方を学べるように工夫をしています。

Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,その他,(生い立ちの整理やルーツ探しに関する支援)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

養子縁組は成立して終わりではなく、養子、養親、生みの親やその親族にとっては、一生向き合い続けるプロセスです。そのなかで、「真実告知/テリング」は、養子の出自を知る権利を保障するために欠かせないステップです。またISSJは、養子の出自を知る権利を尊重し、ルーツ探しを支援することも養子縁組支援の大切な役割と位置づけています。

≪参考HP≫

https://www.issj.org/adoption/adopt

参照:養子を迎えたら

https://telling.asahi.com/telling/extra/tokubetsuyoshiengumi/action/art_00008/

- 【東京都】認定NPO法人フローレンス

-

Q1 団体名称

認定NPO法人フローレンス

Q2 所在地

東京都 千代田区

Q3 代表者名

赤坂 緑

Q4 設立年月日

2004/04/01

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

フローレンスは、赤ちゃんを中心に、生みの親も、育ての親も、みんなが幸せになる赤ちゃん縁組(特別養子縁組)を目指しています。

生みの親へは、ご自身と赤ちゃんにとって最善の選択ができるよう、生みの親自身の自己決定を大切にしています。

養親へは、特別養子縁組で子どもを迎える場合のさまざまな可能性を考え、それでも進めたいか夫婦で話し合い考えるよう、丁寧に関わっています。そして、養育の選択をした夫婦が安心して地域で子育てできるよう支えています。Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

赤ちゃんの幸せを第一に考え、子どもたちを愛し、大切に育んで下さるご夫妻を育ての親候補者として求めています。 また、審査や研修を通じて育ての親が赤ちゃんを迎える準備を精一杯サポートします。

▼詳しくはこちら

https://engumi.florence.or.jp/requirementQ7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

はい

(理由)

家族を迎える選択肢として、不妊治療を継続することも、ご夫婦の自己決定にお任せしているからです。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介、妊婦健診への同行、妊娠期の寄り添い、出生届の提出、裁判所への同行、行政(保健センター、女性相談窓口、児相相談所、子ども家庭支援センター等)とつなぐ、窓口同行、委託後の様子伺い(希望すればいつでもコンタクト可能)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

ない

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

団体としてさまざまな事業・活動を行っているため、代表が希望者と直接対話する機会は設けていませんが、「特別養子縁組」の事業責任者が研修や説明会に参加しています。

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

はい

(理由)

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

法律に定められた必須科目・研修時間に応じて、養親として登録するまで以下のステップで研修や面談を実施しています。初期段階の研修は、検討途中のご夫婦が気軽に参加ができるようオンラインでの開催となります。

●オンライン基礎研修

●ステップアップ研修

●フォーム審査

●電話ヒアリング・書類審査・夫婦面談・家庭訪問

●養育実習・保育園実習

▼リンク▼

https://engumi.florence.or.jp/flowQ14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,その他,(出自を知る権利に関する勉強会、家庭訪問)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

子どもに対する「真実告知」は必ず行っていただくよう、弊会では養親さんの条件としております。自分の出自を知ることは子どもの権利として法で定められています。また、出自の伝え方については、決まったやり方はなく、ご家族とお子さんのタイミングや方法で伝えていただきたいと考えています。どう伝えるか心配されることもあるかと思いますが、説明会や研修を通じてお話しをしたり、必要があれば相談も受け付けています。

- 【東京都】一般社団法人ベアホープ

-

Q1 団体名称

一般社団法人ベアホープ

Q2 所在地

東京都 東久留米市

Q3 代表者名

ロング 朋子

Q4 設立年月日

2013/11/13

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

全ての子どもが愛ある家庭で育つことが出来る社会を実現することを願い事業を開始しました。そして、すべての社会的養護下にある子どもたちに、家庭を提供する夫婦が増えるために、社会意識の改革を促すことを目標として活動をしています。

Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

https://barehope.org/adopt-a-child/

子どもの福祉のための制度という理解を深めて頂き、どのような状況に置かれているお子さんであってもご家庭に迎えて頂けるご夫婦を求めています。Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

その他

(理由)

不妊治療中のご夫婦も、審査にお申込み頂けます。

その後審査が進み、待機家庭登録をされる時点では、いつでもお子さんを迎え入れる準備をして頂くため、不妊治療をしている状態での登録は出来ません。Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,裁判所への同行,その他,(委託後のフォロー、自立支援)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

縁組成立後も、希望すれば定期的な交流機会がある

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

説明会,相談会,個別の面談等,その他(訪問、セミナー)

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

いいえ

(理由)

審査や委託などに係る手数料は公表しておりません。それだけが先行することによって「子どもの値段」などという誤解が出る可能性があるため、養親希望者には丁寧な説明を添えてお渡ししたい思いがあります。

資料請求時、資料内に審査・委託などに関する手数料と、研修参加費用に関しての資料が入っておりますので、ご夫妻は事前に確認することが可能です。Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

法定研修以外では、ご夫婦に取り組んでいただく必要のある研修がありましたら、個別にご提案させて頂き、実習をご受講いただいています。(個別研修)

栄養士による健康指導・保健師による育児指導など、その他様々な個別研修の用意があります。Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,その他,(真実告知セミナー、祖父母向けセミナーなど)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

委託日から真実告知は始まるため、いつか突然話すようなものではなく、何度も繰り返していくストーリー。

- 【和歌山県】特定非営利活動法人 ミダス&ストークサポート

-

Q1 団体名称

特定非営利活動法人 ミダス&ストークサポート

Q2 所在地

和歌山県 橋本市

Q3 代表者名

倉田友紀

Q4 設立年月日

2015/7/15

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

私たちの元には毎日、悩みを抱えた女性達からたくさんのSOSが届きます。時にはかけつけ、時にはゆっくり話を聞きながら、安心して出産、子育てをしてもらえるよう支援しています。予期せぬ妊娠に悩む女性の多くは、孤立し経済的に困窮しています。そして傷ついています。ミダス&ストークサポートは全国を奔走し、子どもや女性が安心して暮らせるよう、寄り添った支援を迅速に行うことに力を注いでいます。

Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

・子どもを幸せにする熱意と環境があること。

・法律上のご夫婦であること。

・同居の親族も含め、犯罪歴がないこと。

・日本国籍であること。

・44歳以下であること。(※45歳以上の育ての親の方もいます。45歳以上の方もご相談ください)

・適切な時期に真実告知を行うことを約束できる方

・委託が決まったら避妊することを約束できる方(お腹に赤ちゃんがいたまま委託となると大変です)

・法律上親族になるので、面談までには養子を迎えたいということをご両親ごきょうだいに伝えられる方

・共働きの場合、育休などの対応ができる方Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

いいえ

(理由)

不妊治療中も研修や面談は受講してもらっています。ただ、もしお腹に赤ちゃんがいたまま委託となると大変なので、最終の登録の時には不妊治療を終えてからとさせていただいています。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,その他,(受診を困難にしている問題の解決、委託後の寄り添い)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

委託の段階まで

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

説明会,相談会,個別の面談等

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

はい

(理由)

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

規則第12条の課程のほか、先輩養親との交流・真実告知・ACT・愛着・生みの親について・出生後にわかる病気(ミダス&ストークサポートの事例含む)・SNSの危険性など

Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,その他,(真実告知勉強会・コミニティサイト・その他の相談窓口)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

全ての子どもには、出自を知る権利があります。真実告知は生まれた瞬間からはじまっていますが、方法やタイミングは、その時その時の子どもに合わせて伝える事が望ましいです。ミダス&ストークサポートでは、養親さんには必ず出生病院に来ていただきます。まずは生まれたことを喜び、出会えたことを喜ぶ、それが真実告知のスタートになります。お迎えの時には半数を超えるご夫婦が生親さんと会い、言葉を交わし、写真をとったりしています。(面会は任意のため)。そして出会えなかったご夫婦にも、可能な限り生親さんの写真をお渡ししています。

- 【山口県】医療法人社団諍友会 田中病院

-

Q1 団体名称

医療法人社団諍友会 田中病院

Q2 所在地

山口県 周南市

Q3 代表者名

アンケート回答:あんしん母と子の産婦人科連絡協議会 鮫島浩二氏

Q4 設立年月日

あんしん母と子の産婦人科連絡協議会の設立は2013/9/8

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

虐待死は0歳0日が最も多いことから、妊娠期からの虐待防止に医療がかかわる。産まれてくる赤ちゃんが安全で健やかに、そして幸福に育まれるように医療と行政・福祉の連携で母と子の人生を守る支援を理念としている。

基本方針として、考慮すべきは子の幸せであり次に実母の心のケアを大切にする。虐待防止の支援から養子縁組を行うもので養子縁組が優先されるのではない。実母や養親、いずれからも謝礼や寄付金などを受け取らず、医療の一環として行う。原則として国内において縁組を行う。地元の児童相談所や関係機関との連携を密にし、医療と福祉をつなぐ役割を果たす。日本医師会・日本産婦人科医会・こども家庭庁の意向を重視する。Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

・協議会の理念と特別養子縁組に関する考え方を理解し同意された方

・結婚後3年以上経っている方

・心身ともに健康で、安定した職業がある方

・基本的に不妊治療に努力されてきた方

・日本国内に居住されているご夫婦でご夫婦ともお子さんの委託の時点で47歳以下の方

・基本的に実子のいらっしゃらない方

・ご夫婦ともに自治体から、里親と認定され登録されている方

・児童相談所、市町村、里親会との良好な関係を保ち、子どもを地域の中で養育してくださる方

協議会は、自らの責任において、養親になって頂くことが適当な方かどうかを確認する。協議会と養親は、児童と実母の命を守り、人生を応援するためのパートナーの関係であると考えている。Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

いいえ

(理由)

特別養子縁組を考え、説明会などに参加される時点は不妊治療を継続している方も多い。実際に実母が実子がおられる方へ委託を望まれないこと、実子と養子の出自の違いをどう理解しそれぞれにどう伝えて行くかなどの養親の研鑽が必要であること。また不妊治療時の心理的葛藤がその後の育児に影響する文献等もあることから、最終的に登録・待機時には不妊治療を終結していることが望ましいとしている。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,裁判所への同行,その他,(妊娠期、産褥期の居場所支援)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

ない

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

説明会,その他(教育入院や養親家族会等)

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

いいえ

(理由)

協議会加盟施設内では公表している施設あり、今後、掲載予定の施設あり。

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

養親希望者、各自治体の里親登録をされている方対象に、

①協議会の理念や運用について

②民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律を遵守すること

③あっせんに係る費用について

④実母の背景や相談支援について

⑤養親家族の体験談

などを説明会で伝え、ご理解いただいた方へ正式な申し込みをお願いしている。正式な申し込み後には、面接や家庭訪問等において特別養子縁組の手続きや地域の資源や関係機関とのやり取りなどを伝える。協議会の養親候補者として登録に至ってからは、児童福祉論、発達心理学、小児医学等の法律に沿った研修の他、児童の委託の教育入院時には養育技術の習得や養育演習・実習を行っている。Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

養育相談,養親同士の交流会,その他,(真実告知への支援)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

真実告知がなぜ児童にとって必要なのかを面接時から考える機会を得る。実際の養親からの真実告知の例などを交えて、乳幼児期から発達段階に応じて生活の中に告知を染みこませていくことを伝える。成長に合わせてさまざまな方法を取り入れた継続した告知を促し、それに対しての支援者のサポートが必要だと考える。地域の里親会などへの参加や年に数回行われる養親家族会への参加などが告知の機会になることや、参加している同士がつながり合うことも重要だと考えている。養子当事者が成長した中では特別養子縁組や実親や養親への思いが語られている。出自の問い合わせに対し対応できるよう出自の記録や保管についても各施設で整えている。

- 【沖縄県】一般社団法人おきなわ子ども未来ネットワーク

-

Q1 団体名称

一般社団法人おきなわ子ども未来ネットワーク

Q2 所在地

沖縄県 中頭郡読谷村

Q3 代表者名

山内優子

Q4 設立年月日

2019/4/25

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

<法人理念>

生まれてくるすべての子どもたちが安心・安全・健やかに育つことができるように、子どもの「最善の利益」を優先します。Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

<育ての親(養親)の要件>

・年齢および婚姻年数

養親登録時に夫婦のいずれかが満25歳以上で、夫婦ともに50歳以下であること、婚姻年数が3年以上を経過していること。

・健康状態

ご夫婦が心身ともに健康で、子どもの養育が永続的に行えること。

・家庭円満

ご夫婦の仲が円満であること、親族が特別養子縁組について理解し、受容的であること。

・職業

職業についていて、安定的な収入のある方。

・経済的基盤

将来、子どもが望む場合に教育の機会を提供できる経済的基盤が望める方。

・養育意欲

養親研修を全科目受講できる方。養子縁組では、養子の性別の希望、血液型の選択は行えない、こどもを養親が選べないことを理解される方。Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

はい

(理由)

「特別養子縁組」という選択肢もあると気づき、早い段階で相談していただければお力添えできるかと考えています。

養親登録をし、実際に子どもを託すまでに数年待機期間がある現状である為、早めにお問い合わせください。Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,裁判所への同行,

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

縁組成立後も、希望すれば定期的な交流機会がある

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

個別の面談等

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

いいえ

(理由)

養親希望者さんへの個別面接の際、直接説明させていただきます。

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

座学:「児童福祉」「小児医学」/各90分

「養護原理」「養育論」/各90分

「発達心理」/ 90分

座学・演習:「養育技術」 / 各90分

実習:「乳児院実習」/1日 「保育園実習」/2日

(研修日程は7日間)

研修日程は7日間Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

<真実告知について>

必要だと考えております。子どもの最善の利益を考慮し、適確なタイミングで、真実をお伝えできるよう心がけています。

- 【札幌市】医療法人明日葉会 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル

-

Q1 団体名称

医療法人明日葉会 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル

Q2 所在地

札幌市

Q3 代表者名

アンケート回答:あんしん母と子の産婦人科連絡協議会 鮫島浩二氏

Q4 設立年月日

あんしん母と子の産婦人科連絡協議会の設立は2013/9/8

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

虐待死は0歳0日が最も多いことから、妊娠期からの虐待防止に医療がかかわる。産まれてくる赤ちゃんが安全で健やかに、そして幸福に育まれるように医療と行政・福祉の連携で母と子の人生を守る支援を理念としている。

基本方針として、考慮すべきは子の幸せであり次に実母の心のケアを大切にする。虐待防止の支援から養子縁組を行うもので養子縁組が優先されるのではない。実母や養親、いずれからも謝礼や寄付金などを受け取らず、医療の一環として行う。原則として国内において縁組を行う。地元の児童相談所や関係機関との連携を密にし、医療と福祉をつなぐ役割を果たす。日本医師会・日本産婦人科医会・こども家庭庁の意向を重視する。Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

・協議会の理念と特別養子縁組に関する考え方を理解し同意された方

・結婚後3年以上経っている方

・心身ともに健康で、安定した職業がある方

・基本的に不妊治療に努力されてきた方

・日本国内に居住されているご夫婦でご夫婦ともお子さんの委託の時点で47歳以下の方

・基本的に実子のいらっしゃらない方

・ご夫婦ともに自治体から、里親と認定され登録されている方

・児童相談所、市町村、里親会との良好な関係を保ち、子どもを地域の中で養育してくださる方

協議会は、自らの責任において、養親になって頂くことが適当な方かどうかを確認する。協議会と養親は、児童と実母の命を守り、人生を応援するためのパートナーの関係であると考えている。Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

いいえ

(理由)

特別養子縁組を考え、説明会などに参加される時点は不妊治療を継続している方も多い。実際に実母が実子がおられる方へ委託を望まれないこと、実子と養子の出自の違いをどう理解しそれぞれにどう伝えて行くかなどの養親の研鑽が必要であること。また不妊治療時の心理的葛藤がその後の育児に影響する文献等もあることから、最終的に登録・待機時には不妊治療を終結していることが望ましいとしている。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,裁判所への同行,その他,(妊娠期、産褥期の居場所支援)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

ない

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

説明会,その他(教育入院や養親家族会等)

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

いいえ

(理由)

協議会加盟施設内では公表している施設あり、今後、掲載予定の施設あり。

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

養親希望者、各自治体の里親登録をされている方対象に、

①協議会の理念や運用について

②民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律を遵守すること

③あっせんに係る費用について

④実母の背景や相談支援について

⑤養親家族の体験談

などを説明会で伝え、ご理解いただいた方へ正式な申し込みをお願いしている。正式な申し込み後には、面接や家庭訪問等において特別養子縁組の手続きや地域の資源や関係機関とのやり取りなどを伝える。協議会の養親候補者として登録に至ってからは、児童福祉論、発達心理学、小児医学等の法律に沿った研修の他、児童の委託の教育入院時には養育技術の習得や養育演習・実習を行っている。Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

養育相談,養親同士の交流会,その他,(真実告知への支援)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

真実告知がなぜ児童にとって必要なのかを面接時から考える機会を得る。実際の養親からの真実告知の例などを交えて、乳幼児期から発達段階に応じて生活の中に告知を染みこませていくことを伝える。成長に合わせてさまざまな方法を取り入れた継続した告知を促し、それに対しての支援者のサポートが必要だと考える。地域の里親会などへの参加や年に数回行われる養親家族会への参加などが告知の機会になることや、参加している同士がつながり合うことも重要だと考えている。養子当事者が成長した中では特別養子縁組や実親や養親への思いが語られている。出自の問い合わせに対し対応できるよう出自の記録や保管についても各施設で整えている。

- 【千葉市】社会福祉法人 生活クラブ 生活クラブ風の村ベビースマイル

-

アンケートへのご回答はありませんでした

- 【大阪市】公益社団法人 家庭養護促進協会 大阪事務所

-

アンケートへのご回答はありませんでした

- 【大阪市】一般社団法人まもりごと 特別養子縁組事業にじのはじまり

-

Q1 団体名称

一般社団法人まもりごと 特別養子縁組事業にじのはじまり

Q2 所在地

大阪府 大阪市

Q3 代表者名

水流 三紀

Q4 設立年月日

2022/11/1

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

子どもたちが温かい家庭で育ち、“現在(いま)”を大切にし、安心して健やかに成長できる環境をつくることは、子どもたちが自分を大切な存在だと実感できる土台となります。子どもたちが、前向きに笑顔で未来に向かって歩んで行けるために、温かい家庭でのびのびと大きく育ってほしいと願っています。

Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

◎子どもたちのありのままを受け入れてくださる方

【理由】出生の背景や、障害の有無もすべてを受け入れていただきたい。

◎愛情を与え、人から愛される喜びを教えてくださる方

【理由】幼少期に特定の大人との愛着を形成した上で成長してほしい。

◎愛の不自由のない家庭、心から安心できる家庭を与えてくださる方

【理由】どんな些細な不安があっても、心から頼れる親であってほしい。

◎実親さんの存在を認めてくださる方

【理由】妊娠の経緯、決断に至るまでの経緯は考え難いものかもしれません。しかし命を守り産んでくれた実母様に感謝の気持ちを持っていてほしい。Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

はい

(理由)

子どもを受け入れてくださる養親様がいないと、私たちの活動は継続していくことができません。養親様は共に活動をする仲間だと思っています。実母様も養親様も、たくさんの辛い思いを乗り越えての今を生きておられることと思います。みんなの思いの結晶が子どもの命です。小さな命を守り、育んでいきたいと考え活動をしています。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,裁判所への同行,その他,(出産後の支援(行政手続きなど))

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

縁組成立まである

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

説明会,相談会,個別の面談等,その他(研修、家庭訪問)

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

はい

(理由)

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

面談

研修①座学…「児童福祉論」「養護原理」「養育論」「養育技術」

研修②座学…「発達心理学」「小児医学」

・面談、座学受講会場【大阪、東京の2か所】で行っております。(費用:一人5000円)

保育園実習…「養育演習」「養育実習」

・保育実習【大阪、東京の2か所】で行っております。(費用:一人5000円)

家庭環境調査…室内調査、沐浴実習

・家庭環境調査【ご家庭を訪問】(費用:1家族15,000円)※別途、交通費をいただきます。

全て対面で行います。Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,その他,(委託1か月経過後に家庭訪問)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

早期に真実告知を始めていただくことをお願いしています。

子どもの権利条約では、「児童には出自を知る権利がある」とされています。それに伴い、戸籍にも民法817条の2によると記載され、児童が出自を知る権利を侵されないようにされています。3歳を迎えるまでには真実告知をスタートさせ、子どもの成長に合わせた真実告知を行うよう伝えています。小学校入学前までには、子ども自身が出自を理解できるよう、丁寧に伝える努力をお願いします。また、当団体でも勉強会を開催したり、各団体が行うセミナー等にも積極的に参加し、子どものライフストーリーに寄り添い、愛情を持って告知を進めていただきたいと思っています。

- 【神戸市】公益社団法人 家庭養護促進協会 神戸事務所

-

Q1 団体名称

公益社団法人 家庭養護促進協会 神戸事務所

Q2 所在地

兵庫県 神戸市

Q3 代表者名

理事長 山縣 文治

Q4 設立年月日

1964/12/26

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

養子縁組は「子どもの福祉」のためのものであるという視点を徹底し、以下のことを尊重して業務を行います。

1.生みの親が自ら養育できる可能性を探り、児童ができる限りその父母によって養育される権利を大切にします。

2.生みの親の養子縁組に関する同意を得る場合、自らの自己決定による判断が充分にできる時間と環境を考慮し、支援するとともにその決定を尊重します。

3.養子となった児童が自らの出自を知る権利を保障するため、養親に生みの親や児童の情報を提供します。養子縁組に関する記録は永久保存いたします。

4.養子縁組は生涯にわたりさまざまな課題があるため、縁組後も必要に応じて養親・生みの親・養子のサポートを行います。Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

養親として以下のことを考えておくことが望ましい

・血縁がなくとも親子はなりたつと思えるか

・動機や目的はどこにあるのか

・夫婦が養子を迎えることについて、夫妻それぞれが「自分が望み決めた」と思えるか

・迎える子どもの不安や世話を受けていた人、可愛がってもらっていた人との離別の悲しみ等の理解

・成長の中途からの養育への対応

・養子であることを子どもに話す心構え

・引き取る子どもへの夫婦や家族の考えの一致

・夫婦や家族のコミュニケーションがよい

・養子を育てるうえでの協力者がいるか

・同居の家族の賛成

・共働きの場合は、育児休業の取得など、受け入れの環境をどう整えることができるかQ7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

はい

(理由)

不妊治療中の夫婦については、こどもを「産む」ことと「育てる」ことをどのように考えているか、「産むこと」が難しい場合は養子として「育てる」ことを選択するのか、夫婦の将来の生活設計を話し合います。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,その他,(継続相談)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

縁組成立まである

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

説明会,相談会,個別の面談等,その他(受け入れの決定の後、こどもを迎える前に事務局長が面談)

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

はい

(理由)

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

1.「養子を育てたい人のための講座」を年に3回開催:社会的養護の必要なこどもたちの現状、DVD視聴とグループワーク、養親の経験談、真実告知や特別養子縁組制度の説明

2.養子縁組里親として登録のための研修(講義・実習)を年4回開催

3.関係機関と連携した乳幼児のケアの実習Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,その他,(研修や養親子交流支援)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

養子縁組を希望される方には真実告知をしていただくことが前提になります。自分の出自を理解することはこどもの権利でもあり、年齢や成長の段階で適切な伝え方を学んでいただくために、真実告知をテーマにした研修や個別相談を行っています。

- 【岡山市】一般社団法人 岡山県ベビー救済協会

-

Q1 団体名称

一般社団法人 岡山県ベビー救済協会

Q2 所在地

岡山県 岡山市

Q3 代表者名

理事長 中村 淳一

Q4 設立年月日

1992/12/18

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

① 今日少子、少産時代における日本の現状及び将来を深く憂慮して活動を行っている。

② 無用な中絶をすることなく胎児の人権と生命を尊重したい。

③ 養親によって暖かい家族・家庭の中で養育され、将来立派な社会人になることを心より念願する。

④ 個人のプライバシーの厳守、奉仕の精神、売名的でないことがきわめて大切であることを自覚して、最善の善意と誠意を持って活動しております。

Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

①養親は愛情につつまれて成長した事

②養親夫婦が仲よい事

③経済的に安定している事・健康である事Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

はい

(理由)

不妊治療が終ってからでは高齢になっている事が多い

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

いいえ

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

その他,(実親の責任として出生届などをするよう指導する)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

ない

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

個別の面談等

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

はい

(理由)

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

1時間程度

Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

その他,(生後すぐの子なので相談を受ければ対応するが親になったのだから手続きは自分でする事。養育は親類の者と相談しながらする事)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

3才、4才で必ず告知するように言っている。中・高生で告知を受けるとショックが大きく不登校になる子がいる。420人に真実告知をしているが、3才、4才で告知をして問題になった事はない。(2人不登校、発達障害1名、20才のころ養親とトラブルケースは2例報告があったケースのみ)

- 【広島市】医療法人 河野産婦人科クリニック

-

アンケートへのご回答はありませんでした

- 【熊本市】医療法人聖粒会 慈恵病院

-

Q1 団体名称

医療法人聖粒会 慈恵病院

Q2 所在地

熊本県 熊本市

Q3 代表者名

蓮田 健

Q4 設立年月日

2018/7/13

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

子どもの幸福追求を最優先とし、子どもの最善の利益の確保に努めると共に、子どもだけではなく、生みの親、養親に寄り添い一緒に考え、解決を図っていく。生みの親の養育の可能性を模索する。子どもの出自を知る権利を確保する。養親が安心して養育できるよう関係機関と連携を図る。営利を目的としない透明性の高い事業運営を行う。国内のあっせんを優先する。

Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

特別養子縁組制度は、様々な事情を抱えた子どもの福祉を目的とした制度であるが、養子縁組成立にあたって、赤ちゃんには自己決定能力がなく意思表示もできない。養子縁組あっせん者は、このような赤ちゃんの代理人となって赤ちゃんの幸せの実現を目指す立場にあるので、養親には次の要件を求めている。生みの親と別れて人生を歩むというハンディキャップをものともせず生きていける成育環境を提供できること。先天異常やその後にわかってくる障がいや生活する中で発生する様々なトラブルに子どもを見捨てることなく温かく受け止め守ってくれること。

Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

はい(登録は可能であるが、不妊治療中の方への委託は行っていない。)

(理由)

委託後に妊娠する可能性があるため

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,裁判所への同行,その他,(産前産後の生活場所の支援)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

希望される場合、手紙や写真やプレゼントの受け渡しを行っている。

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

交流会

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

はい

(理由)

透明性のある会計を目指しているため

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

居住地の行政で里親登録に付随する研修を行ってもらう他、受託後には病院にて育児トレーニングを行っている。

Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

諸手続きの説明や司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

生みの親が別にいることを子どもが小さいうちから伝える必要があると考えている。

- 【熊本市】社会医療法人愛育会 福田病院

-

Q1 団体名称

社会医療法人愛育会 福田病院

Q2 所在地

熊本県 熊本市

Q3 代表者名

アンケート回答:あんしん母と子の産婦人科連絡協議会 鮫島浩二氏

Q4 設立年月日

あんしん母と子の産婦人科連絡協議会の設立は2013/9/8

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

虐待死は0歳0日が最も多いことから、妊娠期からの虐待防止に医療がかかわる。産まれてくる赤ちゃんが安全で健やかに、そして幸福に育まれるように医療と行政・福祉の連携で母と子の人生を守る支援を理念としている。

基本方針として、考慮すべきは子の幸せであり次に実母の心のケアを大切にする。虐待防止の支援から養子縁組を行うもので養子縁組が優先されるのではない。実母や養親、いずれからも謝礼や寄付金などを受け取らず、医療の一環として行う。原則として国内において縁組を行う。地元の児童相談所や関係機関との連携を密にし、医療と福祉をつなぐ役割を果たす。日本医師会・日本産婦人科医会・こども家庭庁の意向を重視する。Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

・協議会の理念と特別養子縁組に関する考え方を理解し同意された方

・結婚後3年以上経っている方

・心身ともに健康で、安定した職業がある方

・基本的に不妊治療に努力されてきた方

・日本国内に居住されているご夫婦でご夫婦ともお子さんの委託の時点で47歳以下の方

・基本的に実子のいらっしゃらない方

・ご夫婦ともに自治体から、里親と認定され登録されている方

・児童相談所、市町村、里親会との良好な関係を保ち、子どもを地域の中で養育してくださる方

協議会は、自らの責任において、養親になって頂くことが適当な方かどうかを確認する。協議会と養親は、児童と実母の命を守り、人生を応援するためのパートナーの関係であると考えている。Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

いいえ

(理由)

特別養子縁組を考え、説明会などに参加される時点は不妊治療を継続している方も多い。実際に実母が実子がおられる方へ委託を望まれないこと、実子と養子の出自の違いをどう理解しそれぞれにどう伝えて行くかなどの養親の研鑽が必要であること。また不妊治療時の心理的葛藤がその後の育児に影響する文献等もあることから、最終的に登録・待機時には不妊治療を終結していることが望ましいとしている。

Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,裁判所への同行,その他,(妊娠期、産褥期の居場所支援)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

ない

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

説明会,その他(教育入院や養親家族会等)

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

いいえ

(理由)

協議会加盟施設内では公表している施設あり、今後、掲載予定の施設あり。

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

養親希望者、各自治体の里親登録をされている方対象に、

①協議会の理念や運用について

②民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律を遵守すること

③あっせんに係る費用について

④実母の背景や相談支援について

⑤養親家族の体験談

などを説明会で伝え、ご理解いただいた方へ正式な申し込みをお願いしている。正式な申し込み後には、面接や家庭訪問等において特別養子縁組の手続きや地域の資源や関係機関とのやり取りなどを伝える。協議会の養親候補者として登録に至ってからは、児童福祉論、発達心理学、小児医学等の法律に沿った研修の他、児童の委託の教育入院時には養育技術の習得や養育演習・実習を行っている。Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

養育相談,養親同士の交流会,その他,(真実告知への支援)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

真実告知がなぜ児童にとって必要なのかを面接時から考える機会を得る。実際の養親からの真実告知の例などを交えて、乳幼児期から発達段階に応じて生活の中に告知を染みこませていくことを伝える。成長に合わせてさまざまな方法を取り入れた継続した告知を促し、それに対しての支援者のサポートが必要だと考える。地域の里親会などへの参加や年に数回行われる養親家族会への参加などが告知の機会になることや、参加している同士がつながり合うことも重要だと考えている。養子当事者が成長した中では特別養子縁組や実親や養親への思いが語られている。出自の問い合わせに対し対応できるよう出自の記録や保管についても各施設で整えている。

- 【奈良市】特定非営利活動法人みぎわ

-

Q1 団体名称

特定非営利活動法人みぎわ

Q2 所在地

奈良県 奈良市

Q3 代表者名

櫻井徳恵

Q4 設立年月日

2015/2/17

Q5 団体としての理念、大切にしていることを教えてください。

キリスト教精神に基づき、「ゆりかごから墓場まで」すべての人々に寄り添います。

人は決してひとりではないことを知り、生まれてから人生の最後まで、人としての尊厳をもって生きるお手伝いをします。Q6 養親に求める要件、ならびにその理由をお答えください。

●養親様の基準

https://npomigiwa.org/sodateno-oya/

●その理由

子どものパーマネンシー保障の観点から考え、婚姻年数や年齢・健康面・経済面は重要です。差別や偏見、その他子どもへの条件のある方は、まず養子縁組が「子どもの為の制度」であることをきちんとご理解下さい。また、近年共働きのご夫婦が圧倒的に多い事は理解しておりますが、生親の喪失を経験したお子さんに十分寄り添い、真実告知やルーツ探しの伴走をお願いしています。里親登録は必須ではありませんが、地域との繋がりや情報を得るという大きなメリットがあります。またお子さんを迎える準備として家族であるご親族のご理解も重要です。Q7 不妊治療中のご夫婦でも登録可能ですか?

いいえ

(理由)

特別養子縁組は子どもの為の制度です。

その為、お迎えいただくお子さんに注力いただきたいと考えております。Q8 生みの親(実親)へ、こどもが生まれる前からの相談対応を行っていますか?

はい

Q9 生みの親(実親)に対して行っている支援について教えてください。

産院の紹介,妊婦健診への同行,妊娠期の寄り添い,出生届の提出,裁判所への同行,その他,(障がいのあるお子さんの生みの親に対して、障がい受容できない悩みの傾聴、情報提供(当事者会、福祉サービス、制度等)、関係機関との連携)

Q10 生みの親(実親)と養親・養子との間における交流の機会はありますか?

委託の段階まで

Q11 代表者が養親希望者に対して直接対話する機会を設けていますか?

ない,説明会,相談会,個別の面談等,その他,(希望があれば行う)

Q12 手数料や家庭訪問・研修などにかかる実費費用をサイトで公表していますか?

はい

(理由)

Q13 養親希望者への研修の内容について教えてください。

厚生労働省の定める講義・演習・実習、合計8講義

講義・演習3日、実習3日以上の日程で実施

(里親登録済みの方は一部免除有り)Q14 委託後には養親に対してどのような支援がありますか?

司法分野での支援(裁判申し立て等),養育相談,養親同士の交流会,その他,(家庭訪問,真実告知の相談,等)

Q15 真実告知に対するお考えを教えてください。

「真実告知」とは、生んでくれた人にはいろいろな事情があって育てることができなかったけれど、「私たちはあなたを育てることを心から望んで家族に迎えた」という「事実という扉をひらく」ことです。

「あなたは私たちにとって大事な存在」であることを伝え、子どもの生い立ちである「真実」に対して、誠実に向き合い、共に受けとめ、乗り越えていくことで、子どもは「真実」に支えられ「事実」を受け入れ、自身の存在を肯定的に受け止め、歩いていくことができるのです。

児童の権利に関する条約第7条第一項でも【児童は「できる限りその父母を知る」権利がある】と明記されてる通り、真実告知は子どもの尊厳を保障する大切なものと考えます。