体験談を読む

特別養子縁組から30年後の親子関係とは?

ふくだももこさん母娘のホンネ対談

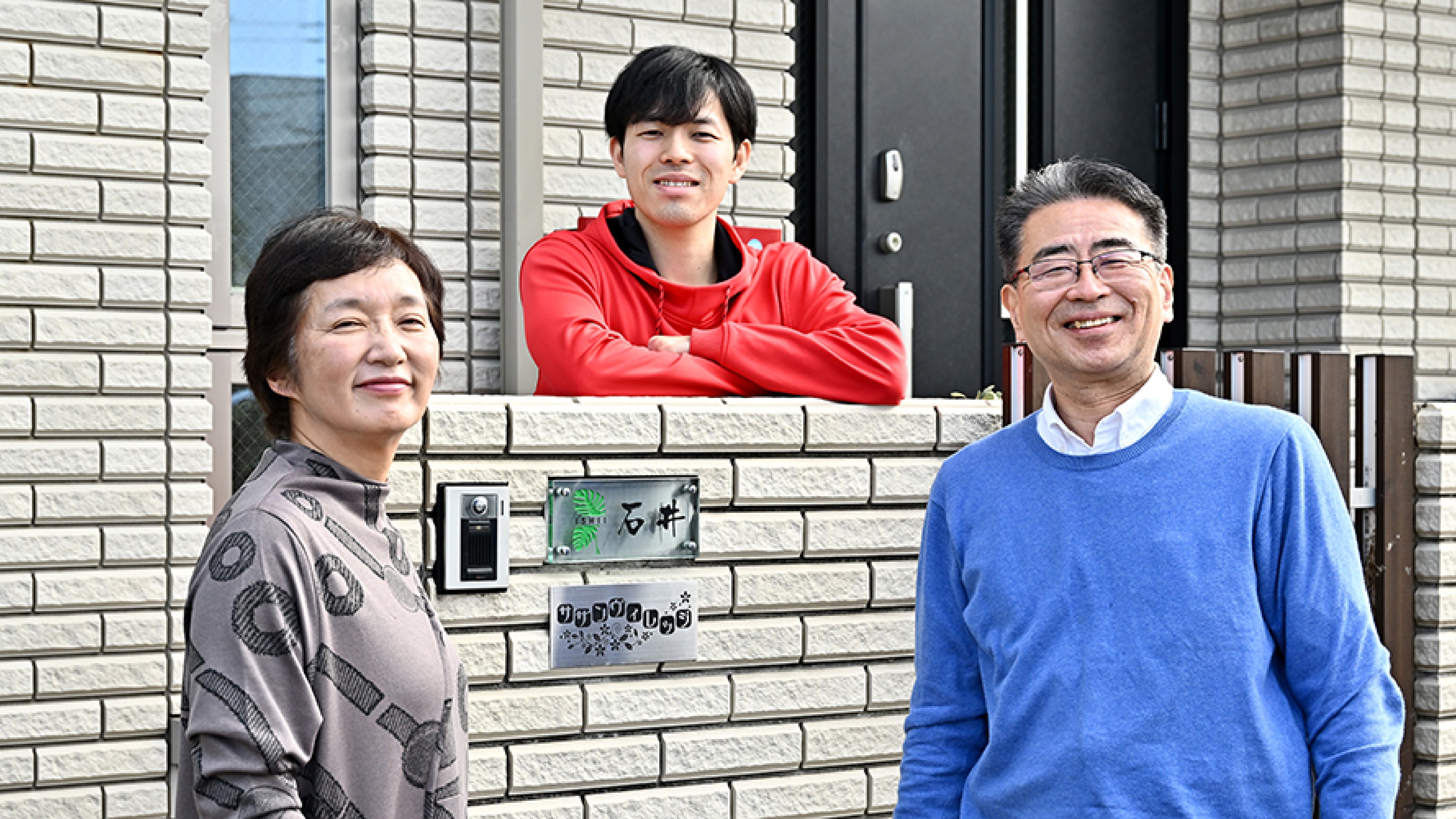

ふくだももこさん、晶子さん

映画「おいしい家族」「ずっと独身でいるつもり?」など多様な家族観や人生観を伝えている映画監督のふくだももこさんは、特別養子縁組制度により、養親のもとで育ちました。今回は養親の福田晶子さんとともに、これまでの母と娘の30年にわたる生活とお互いへの思いについて、本音を語り合ってもらいました。

ふくだももこさんお一人のインタビュー記事はこちらからご覧になれます

クリスマスイブにやってきた4カ月のももこさん

――不妊治療を経て、特別養子縁組でももこさんを迎えることになったのですね。その経緯を改めて教えてください。

晶子さん(以下、晶子):ももこの前に2歳の男の子を引き取っていたので、ももこは2人目の特別養子でした。もともとこどもはたくさん欲しいと思っていましたし、こどもはたくさんのこどもたちの中で育った方がいいと思っていたので、長男を引き取った後にすぐに、もう1人を引き取る準備をしていました。

ももこさん(以下、ももこ):周りに養子の人がいるわけではないのに、なぜお母さんは約2年という期間で不妊治療をやめようと思ったの?

晶子:やはり不妊治療がつらかったというのが一番大きいかな。当時の病院の先生の態度だったり、説明の仕方でショックを受けることもあったり……。でも、やっぱり一番は「妊娠」というものにとらわれる生活がつらかった。だから、こんな苦しいことはもういいやと。養子を迎えてからもし自分たちにこどもができたとしても、それはそれでラッキーだなと思っていました。全く「血」や「遺伝」にこだわりがなかったんですよね。

ももことの出会いは、親と暮らすことができないこどもの育て親を募る「あなたの愛の手を」という新聞の記事で、生後1カ月の女の子として出ていた情報を見て申し込んだことから始まりました。ちょうどももこが我が家に来たのがクリスマスイブで「神様からの贈り物だね」と夫と話しながら、みんなでツリーの前で写真を撮ったことを覚えています。

――ももこさんと初めて対面したとき、どんな思いでしたか。

晶子:我が子になると思うと、ただうれしかったです。初めてこの手に抱いたとき、本当にかわいいと思いました。幸せいっぱいでしたね。

――幼少期のももこさんについて、印象的だったことはありますか。

晶子:長男がとても神経質で、いろいろと手間のかかるこどもだったこともあるのですが、ももこは何かをする度に素直に喜びを表現してくれるこどもでした。長男のときは無我夢中で子育てをしてきてそれも幸せでしたが、ももこは私にまた別の幸せを与えてくれて、ももこに関わる時間は癒しそのものでしたね。

印象的なエピソードといえば、保育園に迎えに行ったとき。ももこは、迎えにきた私を見つけて、園庭の向こう側から「キャー」と声を上げて、笑いながら全力疾走で駆け寄って、抱きついてくれるんです。本当にかわいらしいこどもでした。

――ももこさんにとってお母様はどんな存在でしたか。

ももこ:母と父は昔もいまも仲が良く、2人ともこどもが大好きです。

特に母はずっと優しくて、怒られた記憶がありません。私が友達の家に行ったときに、その友達のお母さんが怒っている姿を見て「お母さんって、怒るんだ!」と衝撃を受けました(笑)。その後、母に「『勉強しなさい』とか言って、もっと怒って!」とお願いするくらい、ずっとニコニコしていました。

「きっと私はアイドルから生まれたに違いない」

――多感な思春期などに言い争いになったり、反抗したりすることはありましたか?

晶子:ももこは行動範囲も広いですし、お友達も多いし、外に出たいタイプでした。一方、私は外に出ることが心配でしたから、帰りが遅くなることや友達の家に外泊することは禁止していました。それでも、ももこに「なんでいけないの?」と言われて言い合うくらいのものでした。

ももこ:すさまじい思春期を過ごしていた兄の姿を見ていたから、私は「これ以上親を苦しめてはいけない」「そんな不機嫌を撒き散らして人や物に当たっても、何もいいことないのに」と思っていたところが大きいのかなと思います。いまになってみれば、兄も養子であることだったり、社会の「男としてこうあるべき」という概念に苦しんでいたりしたんだろうなと想像できます。

晶子:反抗しようにもできなかった環境だったのかなと思います。

――特別養子縁組をした家庭だからこそといった衝突はありませんでしたか。

晶子:長男はありました。自身が養子縁組していることを悩むことをよく言っていたので、「そんなことはないんだよ。あなたのことを大事に思うから、こうやって私たちのところに連れてきてくれたんだよ」と何回も言いました。でもそれ以外は、血のつながりに関係なく、どこの家庭でも起こるようなものだったかなと思いますね。

長男は2歳で、ももこは0歳で引き取りましたが、やはり0歳で引き取るのと、2歳で引き取るのは、親としてもこどもとしても違うのだなと感じました。赤ん坊の頃は何もしゃべることができず、ただ泣いているわけですから、親はそれを受け入れざるを得ないでしょう。でもそれが2歳だと、自分のことがある程度できるようになっているので「機嫌よくなってちょうだい」と求めるものも大きくなってしまうところがあって。子育てはこうあるべき、という気持ちが大きかった。親も子も不慣れだったんだなと、ももこを引き取ってから分かりました。

――特別養子縁組で迎え入れたお子さんの中には、ルーツを知りたいと強く感じる方も多いようです。ももこさんはそのようなことがありましたか。

晶子:ももこが10歳ぐらいの頃だったと思います。ももこが「私はきっとアイドルから生まれたに違いない。だから世間に公表できなくて、養子になったんだ」と言ってきたことがあります。「そういう情報はもらってないんだよ、お母さんも知らないんだよ」ということを伝えましたが、それだけですね。あとはごく小さいときに、どこで生まれたという話は何回かしました。

ももこ:母から「二十歳になったら自分で出自を調べられるよ」とも言われていました。でも、いざその年齢になると映画作りに熱中していたのもあり、あまり考えなくなっていました。あと、元々の名前は別の名前だったという話はしたことがあったよね。

晶子:親戚に同姓同名がいたこともあって、家庭裁判所に名前変更の申し立てをして、響きが好きだった「ももこ」に改名をしているんです。

――お母様としては、そうした出自にまつわるお話をする機会はいつか来るものだと思って、準備をされていたのですか?

晶子:民間あっせん事業者である家庭養護促進協会の真実告知についての講習で、こどもは自分の出自についてきちんと知るべきだという話を聞いて納得していました。親の勝手で秘密にしたり、年を重ねてこどもが物事の判断をできるようになってから聞いたりしたらやはりショックが大きいので、小さいころから自然に伝えていくべきなのだ、と思っていました。

私としても隠すつもりはなかったですし、ももこに聞かれたら話せることは全て伝えようと思っていたので、特に準備という準備はしなかったですね。

――特別養子縁組で迎えたお子さんを育てるにあたり、困ったときの相談先などはあったのでしょうか。

晶子:自発的に集まる養親の会には25年ほど定期的に行っていましたから、他のお宅の話を聞いたり、うちの話をしたりというようなことはしていました。しかし民間あっせん事業者や児童相談所にこどもについての相談というのは、したことがなかったんですね。

こどもを引き受けるというのは大変なことだし、親が困るような行動を繰り返すことがあっても全て受け入れるものだと思っていましたから、何か立ち止まって大変さを感じても全部飲み込んでしまっていました。いま考えれば、もっと相談してもよかったんだろうな、と思います。

ももこ:いまは親同士がTwitterなどのSNSで気軽につながれるようになったのが、すごい時代だなと思います。私自身、特別養子縁組の養子であることを発信するようになってから、SNSを通して親やこども側の当事者から連絡が来たこともあるんです。ただ、そのつながりが当事者以外の人からは見えにくいと思うので、もっと輪の外側の人にも見えるようになったらいいのかなと思います。

自身も母に。親のこれからにも向き合う

――これまで30年間にわたるお二人の関係性のなかで、印象的な思い出や転機になる出来事はありましたか。

ももこ:「おいしい家族」という映画を撮った後の2019年ごろ、日本映画を上映する映画祭に出席するため、母とスイスのチューリヒに行ったことがあります。

当時から、母の耳の調子が徐々に悪くなって、母が老いていくという現実に対して「なんで聞こえないの」と思ってしまうなど、自分の中でもうまく心の整理がついていなかった。そんなときに、その映画祭の主催者の女性が、たくさんの参加者もいて忙しい中、笑顔で母に話しかけてくれたり熱心に言葉を聞いてくれたりとすごく親切に接しているのを見て、「自分もこういう人にならなければ」と思ったんです。私はその旅を終えて、ちゃんと母の老いと向き合おう、まずは自分がはきはきとしゃべって会話しよう、と思いましたね。まだまだ失敗と葛藤の連続ですが、あのころの気持ちは忘れたくないです。

そして強く思うのが、私が仮に私を産んだ人のもとでそのまま育っていたとして、映画監督になろうという選択肢を得ただろうか、ということです。それこそ映画祭で海外に行くなんてことがあり得たのか。そんなことも考え、いままでの“つながり”も感じられた旅でした。

――ももこさんは2020年にお子さんを出産されて、ご自身も母になられましたね。

ももこ:生活が180度変わりました。特にこどもが0歳のときは意思疎通が図れず、こどもも私も体調がすぐ悪くなるなど育児がしんどくて。いまも両親に頼りきりです。

初めての育児なので、どうしたらいいか分からないことだらけで、まさに毎日が育児相談という状態です。母から「ももちゃんのときはこうだったよ」というアドバイスをもらえて、それだけで安心して救われます。

晶子:ももこが子育てをするときに私たちが近くに住んでいたら、何かの手伝いができるかもしれないという思いがあって近くに引っ越したのですが、まさかシングルでこどもを産み育てたいと言い出すとは思っていませんでした。その考え方を彼女から聞かせてもらったときには、すごいなと思いましたね。

私としては赤ちゃんの世話をさせてもらえる楽しみを与えてもらって、ありがたいなと思っています。

――改めて、お二人にとって「母」とはどういう存在でしょうか?

ももこ:「母」であろうとして、しんどい思いをしている人がいっぱいいると思うんです。特に母と兄の関係を見ていたから、母がすべてを背負わなければならないようで、つらそうでした。だからこそ自分が子育てをはじめたときに、「母」である前に、いち人間であろうと思いました。

晶子:私がももこと一緒に生きてきた30年を振り返ってみると、とにかく「母親にしてくれてありがとう」という気持ちがすごく大きいんです。ももこや長男がいて初めて私は母親になれたわけですから。夫婦だけの生活では味わえなかったいろいろな世界を見せてくれて、こどもを通じて社会も大きく、広く見せてもらえるようになって、本当にありがたいなと思います。

「子を託す」というハードルをもっと低く

――改めて、特別養子縁組はどのような制度であると感じていらっしゃいますか。

晶子:最近、特別養子縁組されている方は、こどもが生まれる前、つまり生みの親が妊婦さんの状態から「もうすぐ生まれますよ」と案内を受けている方が多いそうですね。制度がどんどん進んできているなと感心しています。

特別養子縁組にしても普通養子にしても里親にしても、毎日共に生活しているという点では同じですし、日常生活ではそんな大差はないと思います。ただ、特別養子縁組は、こどもも親もすごく落ち着いて子育てができると思います。もし長期的にこどもを養育できない親御さんがいるのだったら、積極的に特別養子縁組で育てられるようなシステムになればいいなと思います。

私がこどもを持つことができたのも、産んでくださった誰かがいるから。そんな風にこどもを持つことが本当に幸せだと思う、思える人がいるので、ちょっとしんどいと感じたら預けていただいて大丈夫ですよ、と。そんな風にお伝えできればと思います。

ももこ:当事者の側としては、すごくありがたい制度だなと思いますし、産んだ人やこどもを託す側に対して思うことは、託すという行為のハードルがもっと下げられたらいいなということ。

虐待など悲惨な目に遭ったこどものニュースを見聞きする度に、「もしかしたら私だったかもしれないな」と思うことがよくあります。母も言っていたように、「産んだ人がこどもを育てなければならない」という常識や縛りのようなものを、もっと軽くしてあげてほしいと思うんです。

晶子:でも親にとってこどもというのは、どんなに育児が下手でも「自分が産んだこども」ということは誇りだし、簡単に手放せるものではないはず。だからその気持ちを大切にしてあげることも大事ですよね。

子育てをするなかで思ったのが、親だけの力でこどもを育てられるわけではない、ということ。やはりいろんな人の力を借りて、こどもは社会で育てるものだと思います。

――最後に、お互いへメッセージをいただけますでしょうか。

ももこ:いつもありがとう。これからもよろしくお願いします。

晶子:親になったら親としていろいろな思いをすると思うし、そういう思いが自分を成長させてくれると思います。これからも頑張って子育てをしていってください。

ももこ:一緒に頑張ろうね!(笑)

晶子:ももこにはとにかく、親にしてくれてありがとう、いろいろな世界を見せてくれてありがとう、という気持ちを伝えたいです。

特別養子縁組の養子として、乳児院から生後4カ月でいまの両親に迎えられて育ち、映画好きの父の影響で映画監督を志す。日本映画学校(現・日本映画大学)での卒業制作「グッバイ・マーザー」(監督・脚本)が国内の映画祭に入選。

2016年、小説『えん』が「すばる文学賞」佳作を受賞し、小説家デビュー。

2019年、映画「おいしい家族」を監督し、商業長編映画デビュー。国内外の映画祭で上映され、第29回日本映画批評家大賞新人監督賞、おおさかシネマフェスティバル2020新人監督賞を受賞。小説版『おいしい家族』も執筆し、単行本が発売。

2020年、自身の小説を基にした映画「君が世界のはじまり」を監督。21年には映画「ずっと独身でいるつもり?」を監督。20年に第一子を出産し、育児と監督業の両立に奮闘中。

- すべて

- 養親当事者の想い

- こどもの想い

- 専門家の解説

- 周囲の想い

- 不妊治療