体験談を読む

スタートが遅くても“安心”を重ねて家族になる

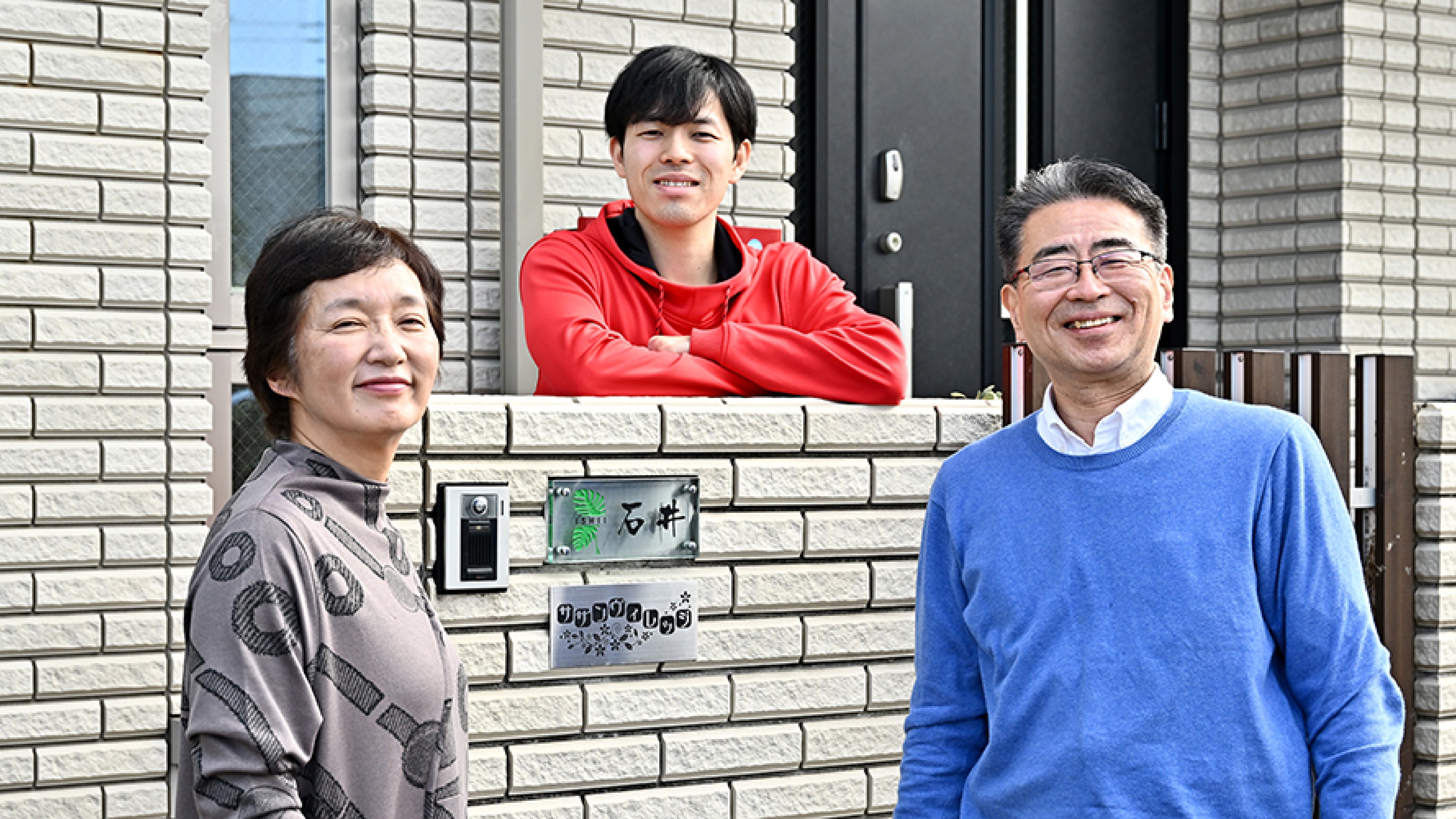

埼玉県蕨市の石井敦さん(64/以下、敦さん)、佐智子さん(63)夫婦には、 ともに10年の間暮らしてきた4人のこどもたちがいます。長男・寿紀さん(27)と三男(20)は特別養子、次男(25)は実子、四人目となる男の子(16)は里親として委託されたこどもと、石井家の一員となった経緯や年齢もさまざまです。兄弟に血縁関係はありませんが、全員がスポーツを通じて地域とつながり、多くの大人に見守られて育ちました。石井さん一家の歩みをたどるとともに、2020年の法改正による特別養子縁組の可能性の広がりについて専門家が解説します。

※Amazonギフトが当たる!アンケート実施中※

本サイトのコンテンツを閲覧いただいた上でアンケートにご協力ください。

ご回答いただいた方の中から、50名にAmazonギフト券500円分を抽選でプレゼントいたします。

アンケートには、本記事の最後にあるリンクからお進みいただけます。

お母さんといっしょだから僕も元気!

「寿紀が2歳のころ、自宅に飾ってあった“扉のある家の絵”を見て話したことを、よく覚えています」。そう佐智子さんは話す。当時、寿紀さんから「僕はずっと(扉を)トントンして、自分のおうちを探していた」と言われた。「見つけたの?」と聞いたら「うん」と言って佐智子さんの顔を指さしたそうだ。絵が飾られたリビングのソファーの上で「朝起きても、寝る時もお母さんといっしょ、だから僕も元気元気!」と飛び跳ねていた姿はとても印象的だったと、佐智子さんは振り返る。

1996年に特別養子縁組を前提として委託提案を受け、1歳半の寿紀さんの里親に。3歳5カ月で縁組が成立した。前後して実子にも恵まれ、石井家は急ににぎやかになった。

「2人を分け隔てなく育てたかったから、次男の妊娠中に(長男の)特別養子縁組の申し立てをし、出産後に縁組が成立しました」(佐智子さん)

2005年には三男をまず里親として3歳で受託し、特別養子縁組が6歳で成立した。小学生の男児2人を育てる石井家への、再び特別養子縁組を前提とした里親委託の打診によるもので、敦さんは「3人も育てるとなると、経済面など余裕のある子育ては難しいかも……」と悩んだが、「いま私たちが引き受けなければ、その子が家庭で育つチャンスはなくなってしまうかもしれない」と、3人の男児の親となることを決断した。

寿紀さんは「(三男が)『僕と同じ誕生日だから、うちに迎えてあげて』と言いました」と、両親の背中を押したことを明かす。

里親として6歳になる直前に迎え入れた“四男”は、石井家の一員となって10年が経つ。石井姓ではないものの、佐智子さんは「我が家に来てくれた子はみな家族というスタンスです」と話す。

4人兄弟が写った年賀状を見ると、顔立ちも体型もバラバラで個性の違いが分かる。佐智子さんの関わり方も4人それぞれで、「6歳を過ぎるとそれぞれが違った方向へ個性を発揮していったように思う。本人がやりたいことをとことんやらせるのが一番伸びるので、個性を尊重し応援し続けました」と振り返る。

高校時代、寿紀さんは友人から「兄弟と似てないね」と言われた。意を決して、それまで言えずにいた「自分は特別養子」ということを話すと、友人からは「寿紀は寿紀じゃん」という言葉が返ってきた。「自分では結構いろいろ考えていたけれど、関係ないんだな、僕は僕なんだ、そう思えました」

冠婚葬祭を通し、命の意味を感じる

石井さん夫婦には不妊治療の経験があり、それもあって1995年に埼玉県で里親登録した。当時は特別養子縁組里親・養育里親・専門里親といった里親の種類に区分はなかったが、「養育里親のイメージで里親になった」と2人は振り返る。

敦さんは家庭養育のメリットの一つとして、施設では経験する機会がない、家族の冠婚葬祭の体験を挙げることができると話す。

佐智子さんは福島県出身。山に囲まれた会津地方は気候が厳しい。「かつてはこどもが健やかに育つのが難しかったこの地域には、こどもを大切にしようという考え方が浸透していた」と話す。佐智子さんの両親は、会津若松市に敦さんの親族も招いて「娘夫婦の長男」となった寿紀さんをお披露目してくれた。

大広間で行われた盛大なお祝い。寿紀さんにはいまも祝宴の記憶がある。「舞台上で踊ったり、母方の祖父の膝の上に座ったりして喜んでいた」。その祖父が亡くなったとき、小学校4年生だった寿紀さんは参列者を前に、葬儀で感謝の思いを伝えた。「孫」として大事に育てられた記憶が親族との絆となり、祖父の死を悼む気持ちが自然に生まれたのだ。血縁関係はなくても祖父母の愛情を受け、養親の故郷の風土に触れることで育まれていくものがある――石井さん一家は、それを感じている。

「祝福や追悼の時間を共有しながら家族としての歴史を重ねていくことは、自分の命の意味を感じる機会となったはずです。我が家に来たことで家族の意味や役割、機能を知るだけでなく、家族の一員として成長することができたと思っています」(敦さん)

地域の力を借りて子育て

血縁者ばかりではなく、石井さん夫婦の“ご近所さん”も、子育ての大きな力となった。佐智子さんが頼りにしたのは「向かいに住む元美容師のおばあちゃん」である。

社交的で朗らかなおばあちゃんは、たびたび佐智子さんを助けてくれた。「寿紀がうちに来ることを知ったおばあちゃんの第一声は『よかったね、みんなで育てましょう』でした。こどもの泣き声が聞こえると我が家へやって来て『うちの孫と一緒に公園に連れて行くわ。あなたはその間に家のことをやっちゃいなさい』とも。泣き続ける寿紀をそのままにして洗濯物を干すこともできず、次男の世話にも追われていましたので、何度も助けられました」(佐智子さん)

佐智子さんは、この“おばあちゃん”に倣っていま、里母ならぬ「里ばあば」の役割を担い、こどものケアをする里親が一時休息する制度「レスパイト」のためにこどもを預かったり、一時保護のこどもの面倒を見たりしている。

“三つの宝物”を語った真実告知

石井さん夫婦は、特別養子縁組や里親委託で家族になった経緯を親戚や地域でオープンに語ってきた。敦さんは「地域とつながりを断つのではなく、開かれた子育てをしたことがよかった」と話す。では、寿紀さんは自身の境遇をどのように受け止めていったのか。生い立ちなどについてこどもに伝える「真実告知」の記憶を、次のように振り返った。

「2歳8カ月の時に弟が生まれ、3歳ぐらいから徐々に“三つの宝物”という話をされたのが真実告知の始まりです。母は『ママの三つの宝物は①お父さんと出会ったこと、②寿紀と出会ったこと、③あなたの弟が生まれたこと』と話し、その後は何度も『出会えてよかった』と言ってくれました」

“三つの宝物”の話は寿紀さんにとって大切な記憶だが、その言葉だけで納得し、自分の境遇が腑に落ちたわけではない。両親や弟と一緒にいる時間が積み重なることで、「両親を信じていい」という思いが深まっていった。「生活を共にし、安心感を得ることで、特別養子縁組の養親と養子は家族になっていく」と寿紀さんは言う。

佐智子さんは「前向きな言葉で『出会えてうれしい』と伝え続けることこそ真実告知」と強調する。次男の様子を見て「僕には赤ちゃんのころのおもちゃがない」と気づき、気持ちが荒れていた寿紀さんに“三つの宝物”の話をするとニコッと笑い、寿紀さんは落ち着きを取り戻した。3歳11カ月のことだった。以降も事実を隠すことなく、こどもから何か聞かれるたびに、はぐらかさず答え続けてきた。

石井さん夫婦はまた、「本人の意思確認ができない時期に縁組したことは、本人にとってよかったのだろうか」と、ずっと気になっていた。そこで成人したタイミングで思いを寿紀さんに聞いたところ、「自分の過去を知りたい思いはあるが、それよりは石井家の長男としていろんなことを経験し、日々の生活を重ねていくことの方が大切」と言われたという。家族の絆を実感できた瞬間だった。

三男にも18歳になった時、「うちの子でよかった? 生みのお母さんに会わなくてもいい?」と聞いた。すると、「焦らなくていい。自分が30歳を過ぎ、人として成長した後で『こんな人生を歩んでいる』と胸を張って言えるようになったら会うつもり」という答えが返ってきた。

敦さんの真実告知についての思いはこうだ。

「真実告知を受けること、自分のルーツ探しをすること、生みの親に会うかどうかについて、どのような思いを抱くかは人それぞれです。その子の人生のペースに合わせて、でいい。我が家は『タイミングが来たら、いつでも一緒に探そう』と、こどもに寄り添うスタンスです」(敦さん)

養子の長男は養育者の立場に

何らかの理由により生みの親と離れて暮らすこどものうち、8割弱のこどもが施設で生活している。2016年の改正児童福祉法でこどもは原則、家庭で育てることが国や自治体の責務であると定められ、家庭養育が推進されている。また2020年には特別養子縁組で養子となるこどもの年齢の上限が、原則「6歳未満」から「15歳未満」に引き上げられた。

このような背景もあって全国で成立した特別養子縁組は、2010年には325件だったが、2019年には711件と10年間でほぼ倍増し、近年は700件前後で推移している。敦さんは「年齢の上限が上がり、養親の手続きにかかる負担が軽減されたことで縁組がもっと増えていってほしい」と期待を込める。

石井さん夫婦は2022年4月、ファミリーホーム(※)「サザンヴィレッジ」を立ち上げた。ファミリーホーム設立については三男が提案した。同年7月から、石井家は里親として2人の委託児童を迎え入れた。

佐智子さんは里親から養親となって、より踏み込んだ親子関係になることについてどう考えているのか。

※里親家庭を大きくした事業。里親や乳児院・児童養護施設職員経験者の自宅等で補助者も雇い、より多くのこどもを養育する。

「里親としてこどもを我が家に迎えた後、もしこれから特別養子縁組として親子になることがあったとしても、生活の積み重ねがあればきっと大丈夫だと思っています。もちろん、年齢が高ければ馴染むまでに時間がかかるかもしれません。しかし、一緒に暮らすうちにこどもの心と体にしみこんでいく何かが必ずあります」(佐智子さん)

実際には、特別養子縁組を希望して民間のあっせん事業者(23カ所、2022年4月1日現在)とつながったり、里親登録して全国の児童相談所を訪れたりする養親希望者は新生児委託を希望するケースがほとんどだ。佐智子さんは「中途養育は不安もあると思うが、一歩踏み出してほしい」と話す。

「どの子を育てていても思春期は大変です。養子や里親委託されたこどもであれば、なおさらでしょう。しかし、18歳ぐらいになると『お弁当を作ってくれてありがとう』など、感謝の言葉が出るようになりました。血縁関係がないことによって親子関係に客観性が生まれ、親に対して素直に自分の気持ちを表現できるようになった気がします」(佐智子さん)

石井家は、この27年間で長期・短期合わせて約20人のこどもと暮らしてきた。白を基調とした明るい光が差し込む自宅には複数のこども部屋があり、小さい子のおもちゃがある部屋もあれば、中高生向けの参考書が並ぶ本棚が置かれる部屋もある。石井さん夫婦によると、たくさんの大人が養育に関わってきた子と接すると「相手によって違うことを言う」と感じるケースがあるという。佐智子さんは当初、「嘘をついているのか」と思ったが、後に「こどもがいろんな人に対応しようとして頑張ってきた証拠」と理解できるようになった。そして「愛着関係を築くためには、親としての肩書きがどうあれ、特定の大人が長く関わることが大事」と感じている。

現在、寿紀さんはファミリーホームの専任スタッフとしてこどもたちのケアを主体に働いている。日々接していると、こども達に対する愛着を感じ、その子らが自分に対する愛着を持ってくれているとも思う。佐智子さんは「自分のほかにもう一つ、大事なものがあると気づくこと。それが人としての土台になる」と愛着形成の意味を説く。

こどもの命をつないでくれる制度

2023年1月、石井家では三男が成人式を迎えた。佐智子さんは式典後に三男の友人の保護者と再会し、近況を伝え合ったり、記念写真を撮影したりして充実した時間を過ごした。

「うちの子たちはみんなスポーツ好きで、地元のサッカー少年団などに属してきました。兄弟がスポーツでつながり、仲間ができ、こどもがきっかけとなって家族同士も交流しながら、人間関係が広がっていきました。我が家は地域の人とつながり、そのネットワークの中でこどもを育て、成長を確認できています。成人式で、三男を特別養子縁組で育ててよかったと心から思いました」(佐智子さん)

埼玉県川口市・戸田市・蕨市の養親や里親でつくる「南はなみずき会」の会長を務める敦さんは「先輩など支えてくれる仲間がいるので心強い」と話す。そして、特別養子縁組を考える人たちに対し、次のように語りかけた。

「どの子も生まれる時代や地域、そして親を選べません。しかし、全てのこどもに『生まれてきて良かった』と思って一生懸命生きてほしいのです。特別養子縁組は、こどもの生き方の選択肢を広げることになるでしょう。新生児や乳幼児からの縁組でないケースであっても日々、安心できる場所で育つことで親子になっていきます。養親はこどもの挑戦に寄り添う存在。こどもを通じて地域とつながることもできます。一緒に子育てをする仲間がいるから、ぜひチャレンジしてください」(敦さん)

そして、特別養子縁組によって石井さん夫婦と出会い、養育者となった寿紀さんは、特別養子縁組を考える人たちにこう伝えたいという。

「こどもを産んでも育てられないという状況に置かれた女性に罪はないと思います。特別養子縁組は、いろんな人が関わってつながりを作り、こどもの命をつないでくれる制度です」

【解説】白井千晶・静岡大教授(社会学)

大人が年齢に応じて選択肢を提示、こどもは理解して意思決定を

2020年の民法改正で、特別養子縁組の対象となるこどもの年齢の上限が大幅に引き上げられました。これまで原則6歳だったのが15歳まで、そして15歳までに委託があった場合には18歳にまで引き上げられましたので、大きな変化です。また、養子縁組のプロセスはこれまで、養親希望者としては6カ月以上の試験養育中、実親が同意の撤回をすることで縁組が成立しないかもしれないという不安感の中にあり、また「生みの親が養育するのは不適当である」と申し立てる必要があるという心理的ハードルの高い形式でした。それが「生みの親が育てることが難しいかどうか」を明らかにしたうえで「養親子がその縁組をするのでよいか」を審査される二段階の手続きとなったので、養親の心の負担が軽減されました。

年齢引き上げの利点は、年齢が上のこどもが養親や児童相談所職員等の説明を聞き、自分の意思で養子になることを決めていけることです。本人の同意のもとで可能になる15歳以降の普通養子縁組制度も含めて、どのような方法で親子関係となり、その後どういう気持ちになるかを理解するため、関係者はこどもがそれぞれの選択をした場合の結果や心情をシミュレーションして考えることへの支援が必要になってくると思います。

2016年の厚生労働省の調査によると、特別養子縁組成立時のこどもの年齢の61%が1歳以下です。これは里親委託よりも養子縁組が望ましいケースについては、こどもの意思確認ができない新生児であっても、ずっと一緒に生きていく家族がいる、永続的な養育環境である「パーマネンシー」を優先し、縁組につなげることができている結果と見ることができます。一方で、米国の養子縁組専用のマッチングサイトを見ると、例えば15歳と13歳のきょうだいが「離れたくないから2人一緒に養育してくれる養親を探している」などと発信しています。こどもの福祉・こどもの意思という観点からみると、このアメリカの例のように成長したこどもにも特別養子縁組の機会が開かれるべきだと考えています。里親養育と養子縁組は根本的に別だとしっかり認識した上で、こどもの成長過程で適切なタイミング・方法を考えることが必要です。

法律的に実親と親子関係がなくなっても、こどもが望めば会うことはできますし、逆にこどもが望まなければ会わなくていい。そういった事柄のこどもの意思確認は、その子の年齢が上がるにしたがってできるようになるので、児童相談所の非常勤の弁護士などが手伝いながらケースワーカーが話をするなど、しっかりとしたソーシャルワークが必要になっていくということです。

現状としては、海外では養子縁組専門のカウンセラーやソーシャルワーカーがおり、多くのケースに対応してきた実績があります。欧米では喪失のケアや、出自を知るプロセスに伴走するシステムもありますが、日本はそうではありません。また、開示される情報が少なく、こどもが自らの出自を知るのが難しいことも課題です。

家庭での養育がなぜ求められるかというと、例えば下着を人と共有しないなどのバウンダリー(自分と他者を区別する境界線)を学び、自分が暮らす領域に自分を肯定してくれる大人がいて、愛着関係を形成することが大事だからです。家庭での養育は、それができます。「誕生日に何を食べたい?」などと聞かれ、自分の好みの食べ物を要求したり甘えたりすることも、こどもにとっては大事なことだと思います。

本サイトのコンテンツを閲覧いただいた上でアンケートにご協力ください。

ご回答いただいた方の中から、50名にAmazonギフト券500円分を抽選でプレゼントいたします。

※アンケートはこちら※

- すべて

- 養親当事者の想い

- こどもの想い

- 専門家の解説

- 周囲の想い

- 不妊治療